海洋所硅藻适应深海底栖环境中天线蛋白功能研究取得进展

近日,爱思唯尔出版集团旗下国际期刊Algal Research刊登了海洋所藻类生理过程与精准分子育种团队最新研究成果。该研究聚焦底栖的微弱红光环境,通过构建lhcf15基因的敲除和回补藻株,揭示了LHCF15蛋白在硅藻适应长波长光环境中的潜在作用,为深入认识硅藻灵活的光合作用调控机制和强大的适应能力提供新见解。

硅藻广泛分布于陆地和海洋环境,在全球碳循环过程中发挥重要作用。水下环境特别是底栖环境中,太阳光迅速衰减光谱不完整,硅藻如何适应底栖环境、维持基本生命过程代谢是目前硅藻研究的一个重要科学问题。众所周知,太阳光的红光和红外部分随着海水深度的增加受到强烈的衰减,水下光场以蓝绿光为主。然而有研究发现,硅藻受红光环境诱导后,荧光光谱会发生红移,一种捕光天线蛋白——LHCF15大量积累。那么,荧光光谱的变化与LHCF15蛋白之间是否存在因果关系?红光环境下积累LHCF15蛋白对高度适应蓝绿光环境的硅藻有什么生物学功能?

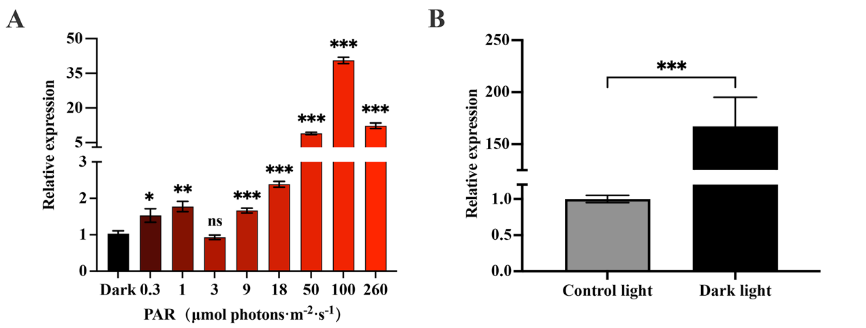

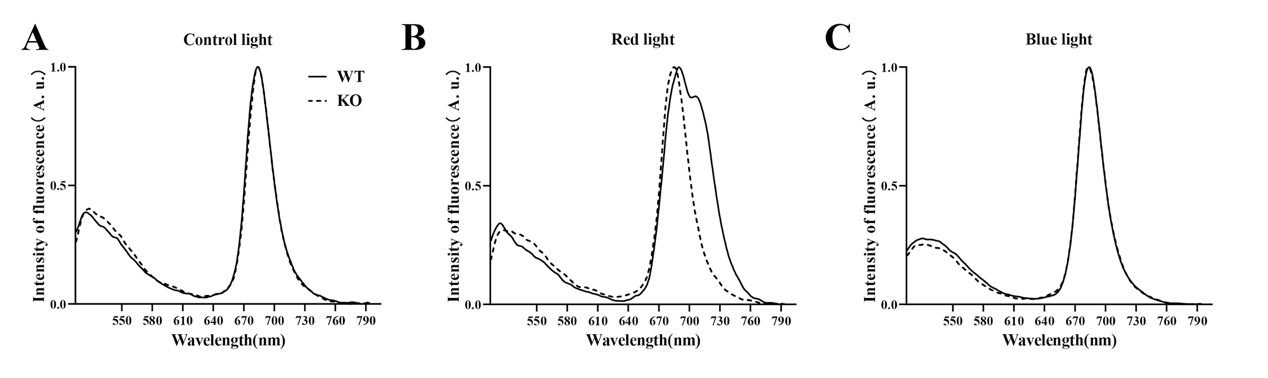

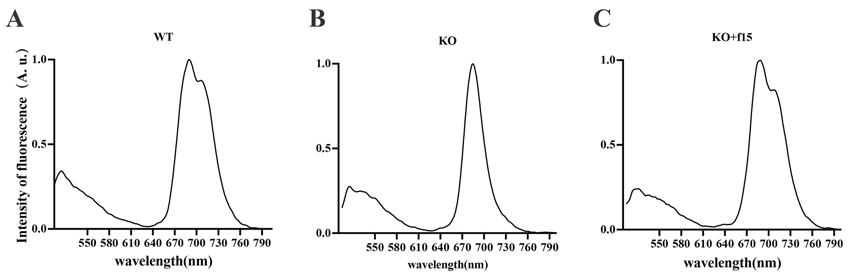

本研究从转录水平上表征了lhcf15基因的表达特征。结果表明,长期黑暗和红光环境都能显著诱导lhcf15基因的表达。随后,研究团队利用CRISPR-Cas9基因编辑技术构建了靶向lhcf15基因的敲除藻株。比较光谱数据发现,在白光和蓝光环境下,敲除藻株的荧光光谱与野生型之间没有显著差异。然而,在红光环境下,敲除藻株没有表现出野生型的荧光光谱红移现象,一旦敲除藻株实现回补,回补藻株在红光诱导下恢复了红移现象。这些数据充分证实了LHCF15蛋白是引起荧光光谱红移的关键。

野生型中lhcf15的相对表达量(A:相比于完全黑暗环境,不同红光光强环境下lhcf15基因相对表达量;B:相比于正常白光环境,完全黑暗环境下lhcf15基因的相对表达量)

lhcf15敲除藻株与野生型在在对照白光(A)、红光(B)和蓝光(C)下的室温荧光光谱

红光条件下不同藻株的荧光光谱

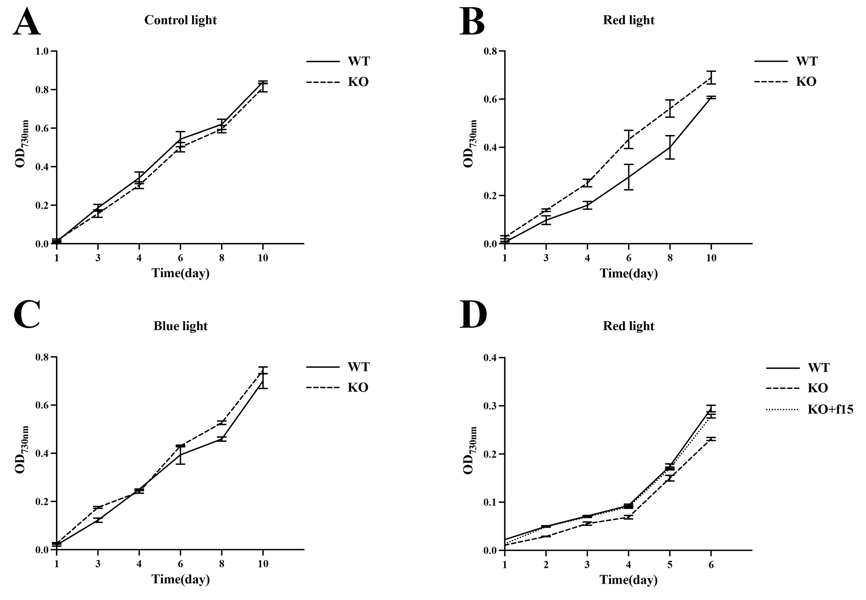

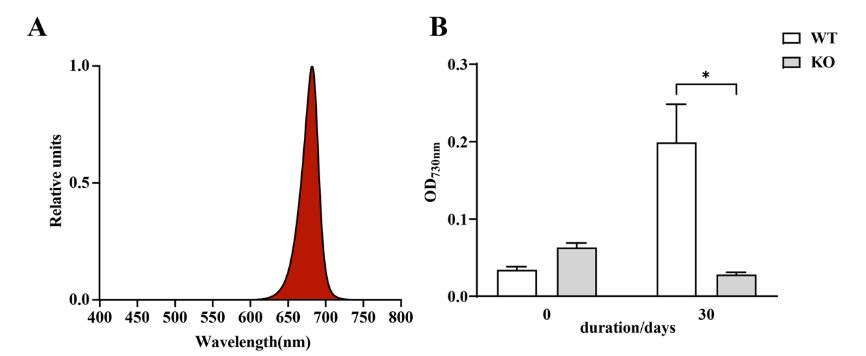

生长实验结果表明,在白光和蓝光环境下敲除藻株与野生型的生长没有显著差异,但是在红光下(~630nm),敲除藻株的生长显著慢于野生型,并且在敲除藻株中回补LHCF15蛋白后的生长又与WT无显著差异。在更长波长光环境下(~682nm),敲除藻株的生长同样表现出严重抑制。这些结果说明,LHCF15作为一种捕光天线蛋白对硅藻吸收和利用长波长红光进行光合固碳发挥重要作用。这种特殊的响应机制对于硅藻适应底栖环境、维持基本的代谢具有重要意义,为认识底栖海洋环境中的特殊生命过程提供了新的认知。

三角褐指藻野生型(WT)、lhcf15敲除藻株(KO)以及回补藻株(KO+f15)在对照白光(A)、红光(B,D)和蓝光(C)下的生长情况

野生型和lhcf15敲除藻株在682nm红光下的生长情况

中国科学院海洋研究所为论文第一完成单位,博士研究生王乐普和副研究员解修俊为共同第一作者,海洋研究所研究员王广策和澳大利亚悉尼大学教授陈敏为共同通讯作者。研究得到山东省重点研发计划、国家自然科学基金项目、山东省泰山学者项目研究基金等联合资助。

论文信息

Wang, L., Xie, X., Gu, W., Zheng, Z., Chen, M., & Wang, G. (2023). LHCF15 facilitates the absorption of longer wavelength light and promotes growth of Phaeodactylum tricornutum under red light. Algal Research, 103249. https://doi.org/10.1016/j.algal.2023.103249

附件下载:

鲁公网安备37020202001323号

鲁公网安备37020202001323号 | 古镇口园区地址:青岛市西海岸新区海军路88号 南海路园区地址:青岛市市南区南海路7号 科考船码头基地:青岛市西海岸新区长江东路8号 |

邮编:266000 邮件:iocas@qdio.ac.cn 电话:0532-82898611 传真:0532-82898612 |