海洋所在沉积物-海水界面砷释放作用机制方面研究取得新进展

近日,中国科学院海洋研究所宋金明研究团队研究发现长期缺氧导致沉积物-水界面(SWI)砷(As)的额外释放会带来巨大的生态风险,该研究为评估近岸缺氧水域沉积物中As及其它元素循环过程提供了科学基础,相关成果以“Hypoxia exacerbates the marine ecological risk of arsenic: by stimulating its migration and release at the sediment-water interface”为题发表在国际学术期刊(Nature Index)《Water Research》(IF=11.5)上。该研究是其团队在2023年发表于《Water Research》关于海洋藻华在沉积物-海水界面砷释放作用机制研究的系列成果。

近年来,由于富营养化和水体分层加剧,中国近海的缺氧趋势日益显著。这种缺氧状况对沉积As的释放及生物可利用性产生了极为显著的影响。然而,在缺氧加剧的进程里,As迁移的具体路径与相伴而生的风险依旧扑朔迷离。

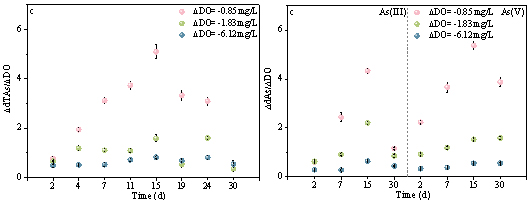

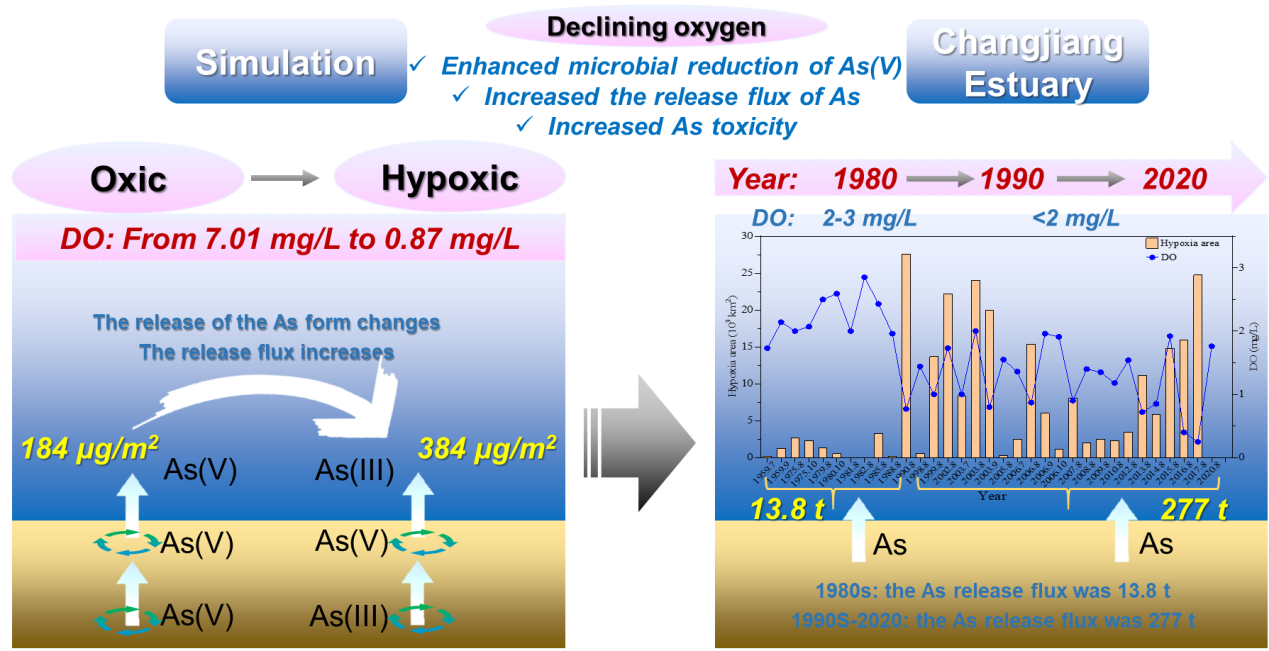

宋金明研究团队基于长江口过去40年的溶解氧(DO)变化开展模拟实验,探析了不同时期DO转折点SWI上As迁移的内在机制及潜在生态风险,评估了过去40年长江口低氧条件下沉积物As的释放通量。研究结果表明,缺氧迅速触发了As(V)与As(III)的释放进程,且As(III)的释放速率高于As (V),从而增强了海水中As的毒性。SWI溶解总砷(dTAs)释放量及速率与DO的降低呈正相关(图1)。尽管在所有实验组中,固相不稳定As主要以As(V)形态存在,但在表层和深层间隙水中,As(V)和As(III)分别占主导地位,同时低DO组中可还原态固相As含量递减,As(V)还原功能基因arrA的丰度显著增加,这表明缺氧环境促进了含As (V)的Fe/Mn氧化物还原溶解,强化了As在表层沉积物与上覆水间的交换;而通过优先驱动As(V)还原加剧深层沉积物向间隙水释放As。尽管As向上覆水的扩散与溶解Fe相似,但由于As(V)还原菌的参与及Mn氧化物的解吸作用,两者之间存在解耦现象。培养结束后,上覆水中的dTAs浓度达到清洁沿海水域的6倍之多,已触及影响微藻解毒机制的浓度阈值。经估算,长江口缺氧期间约有34吨沉积物As释放入上覆水,占表层沉积物砷的17.3%(图2)。这一研究不仅填补了长江口缺氧区As循环机制及生态风险的研究空白,也为评估全球缺氧海域沉积物中有毒元素的释放及生态风险提供了新的思路。

图1 不同溶解氧(DO)条件下上覆水中dTAs及其形态浓度的增加速率

图2 缺氧驱动沉积物As的潜在释放机制和释放通量示意图

论文第一作者为段丽琴研究员,研究得到了国家自然科学基金、泰山青年专家、山东省基金等项目支持。

相关论文和链接:

Liqin Duan,Jinming Song,Meiling Yin,Xiaoqi Liu,Xue Liu,Xuegang Li,Huamao Yuan,2025. Hypoxia exacerbate the marine ecological risk of arsenic: by stimulating its migration and release at the sediment-water interface. Water Research 268,122603.

(https://doi.org/10.1016/j.watres.2024.122603)

附件下载:

鲁公网安备37020202001323号

鲁公网安备37020202001323号 | 古镇口园区地址:青岛市西海岸新区海军路88号 南海路园区地址:青岛市市南区南海路7号 科考船码头基地:青岛市西海岸新区长江东路8号 |

邮编:266000 邮件:iocas@qdio.ac.cn 电话:0532-82898611 传真:0532-82898612 |