海洋所在白令海风生近惯性内波深层传播观测研究方面取得新进展

近日,中国科学院海洋研究所于非研究团队在白令海风生近惯性内波深层传播观测和机制研究方面取得新进展,研究成果发表在国际学术期刊Geophysical Research Letters。

白令海连接着太平洋和北冰洋,该海区的内波致混合对两大洋间的物质能量分配和平衡、生物地球化学循环、全球气候变化等过程都至关重要。受常年存在的、强大的副极地低压控制,大风成为白令海的“常客”,由此生成的近惯性能量在白令海非常活跃。然而,目前对白令海风生近惯性内波深层传播认识仍然不足。

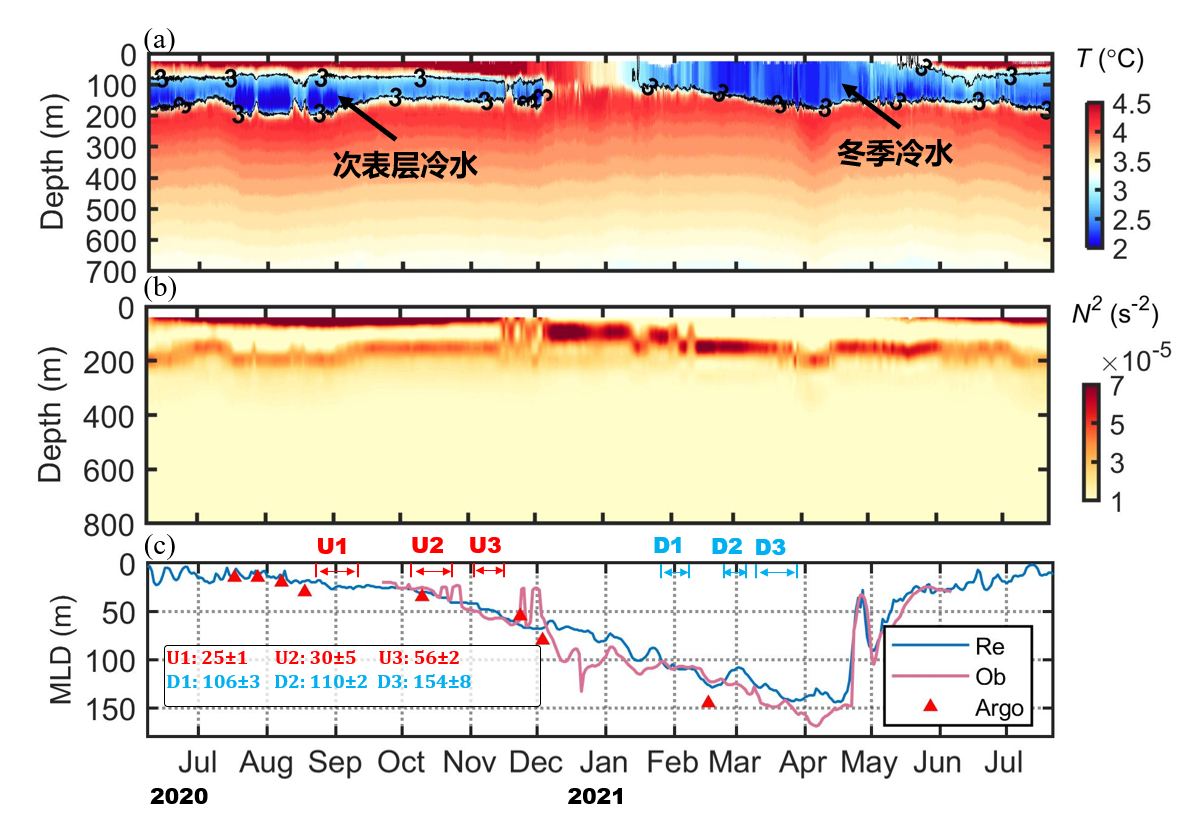

混合层深度是影响风生近惯性能量向下传播的关键因素之一。混合层越深,投影至低模态能量越多,传播至深层近惯性能量越多。基于连续一年的深海潜标观测发现白令海从5月底至11月底,由于海表加热和次表层冷水存在,夏季近表层形成强层结,混合层深度平均为19±9 m,而冬季混合层深度平均为102±25 m(图1)。

图1 (a-b)潜标观测的温度和层结 (c)潜标观测的混合层深度、再分析数据和Argo观测结果(分别对应品红色线、蓝色线和红色三角)

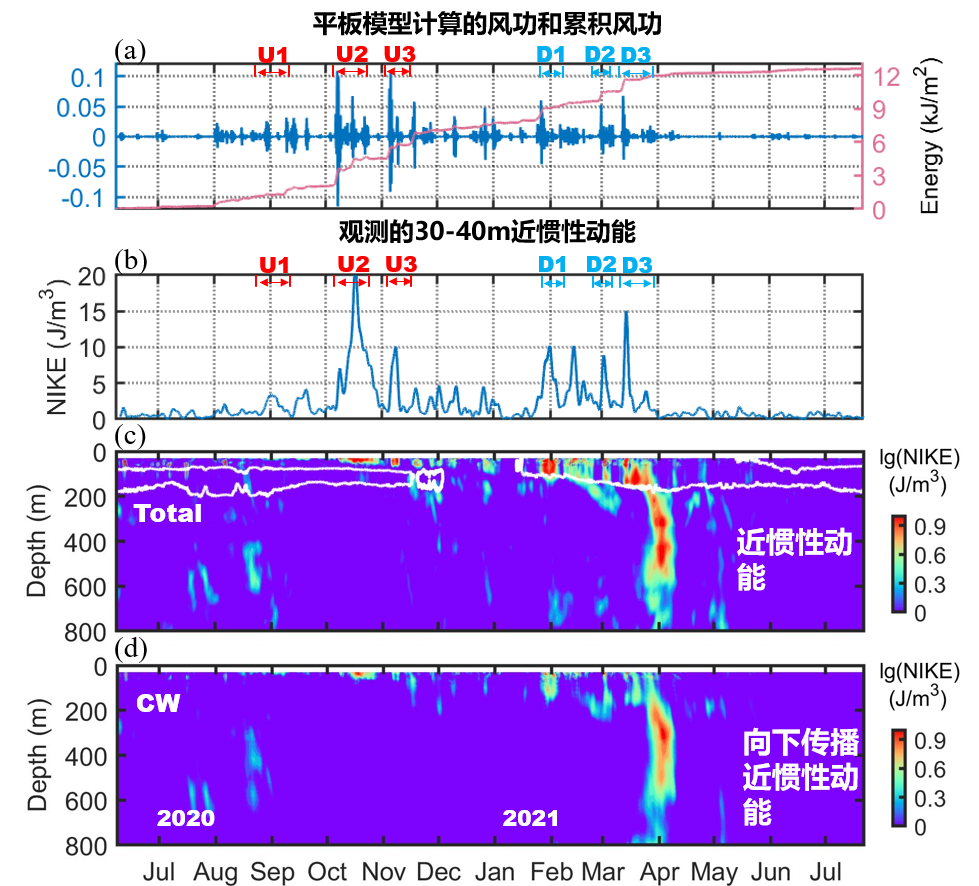

观测期间的风功结果(图2a)显示,潜标站点的累计年风功输入混合层约12 kJ/m2,主要是由8月至次年3月的几次间歇性的风功事件控制。观测的近惯性动能(图2b-d)表明,在夏季期间(6月至11月)近惯性能量被约束在近表层60 m以上(U1、U2、U3),而冬季期间(12月至次年5月)近惯性能量向更深层传播(D1、D2、D3)。初步显示冬夏期间的混合层深度差异可能是近惯性能量传播深度差异的主要原因。

图2 (a)潜标站位点的风功(b-d)潜标观测的近惯性动能

对夏季和冬季期间的近惯性能量做平均(图3a-b),结果显示夏季U1-3平均近惯性动能在上层100 m减小一个数量级(5 J/m3减小为0.5 J/m3),而冬季D1-3平均近惯性动能超过一半的能量可以下传至更深层>250 m。此外,夏季期间除了向下传播的近惯性能量,还出现显著的向上传播近惯性能量(图3c)。尽管U1事件受反气旋涡的负涡度捕获影响,近惯性能量仍被限制在近表层。

图3 (a-b)夏季和冬季风生近惯性事件发生期间层结平均和近惯性动能平均剖面(c)旋转分解近惯性流速计算的近惯性动能(红色为向上传播能量,蓝色为向下传播能量)(d)相对涡度 (e-h)U2和D2事件发生期间的顺时针近惯性流速和近惯性动能

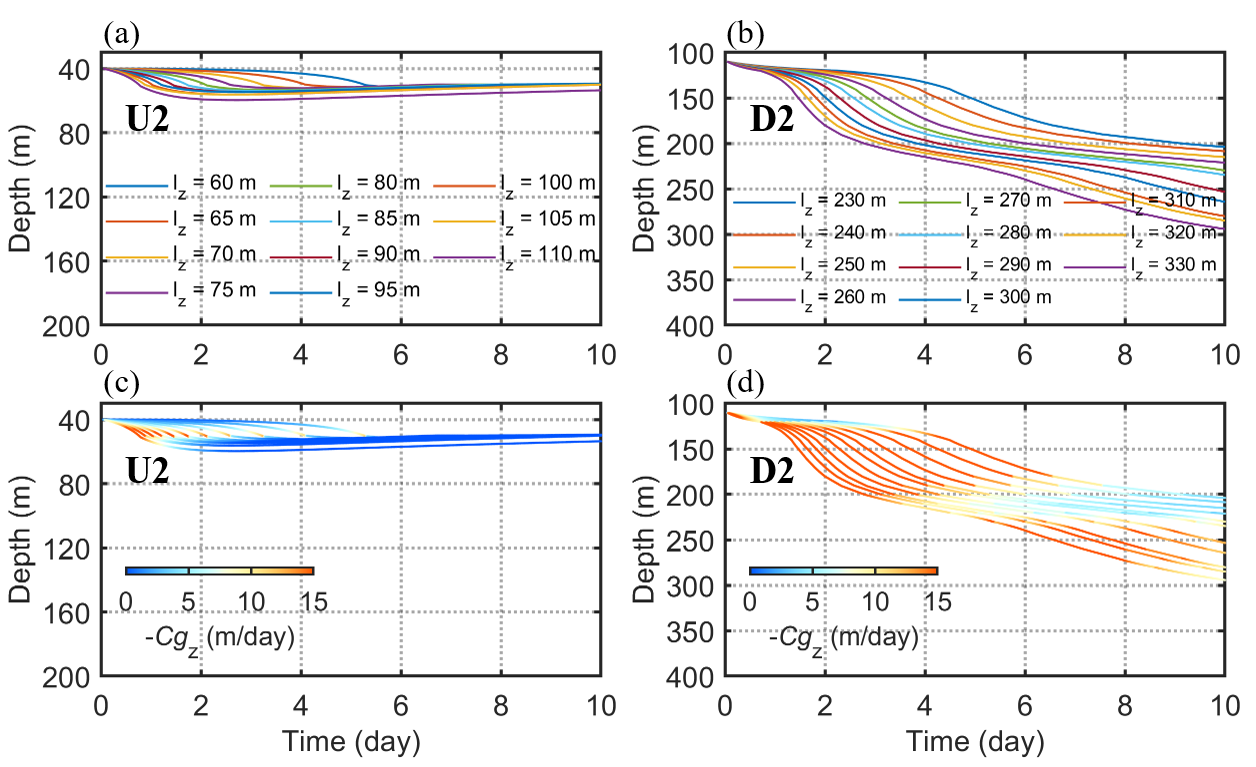

由于U2和D2期间的涡度几乎为0,表明这两次事件几乎不受涡旋的影响,可用这两次事件比较混合层深度差异对其能量传播深度影响。图4是针对U2和D2事件开展的射线追踪分析,结果显示夏季期间混合层深度浅,形成小的垂直波长,群速度几乎为0,能量被限制在近表层。而冬季混合层深,形成大的垂直波长,群速度快,能量向深层传播。因此,混合层深度影响近惯性内波的垂直波长,从而塑造近惯性能量的传播深度。

图4 U2和D2事件的射线追踪结果

考虑到亚极地和极地海区次表层高温水位于近表层冷水之下,由于近惯性内波的强垂直剪切,其塑造的强混合可将次表层高温水垂直混合至近表层,从而增加近表层温度,因此该工作对于理解亚极地到极地海区的上层海洋混合、热量垂向通量以及海冰融化等都具有重要意义。

论文第一作者为中国科学院海洋研究所陈子飞博士后,论文的共同通讯作者为于非研究员和刘兴传博士后,合作者包括中国科学院南海所陈植武研究员、刁新源正高级工程师、南峰研究员、王建丰和刘岩松副研究员、任强和王然助理研究员。该研究得到国家自然科学青年基金,国家重点研发计划项目和中国博士后面上项目等资助。

文章信息:

Chen Zifei,Chen Zhiwu,Yu Fei*,Liu Xingchuan* et al. (2025). Observed inhibited downward penetration of wind-generated near-inertial energy in the Bering sea. Geophysical Research Letters,52,e2025GL114896. https://doi.org/10. 1029/2025GL114896.

文章链接:

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2025GL114896

附件下载:

鲁公网安备37020202001323号

鲁公网安备37020202001323号 | 古镇口园区地址:青岛市西海岸新区海军路88号 南海路园区地址:青岛市市南区南海路7号 科考船码头基地:青岛市西海岸新区长江东路8号 |

邮编:266000 邮件:iocas@qdio.ac.cn 电话:0532-82898611 传真:0532-82898612 |