海洋所定量重建三千万年以来东亚夏季风降水演化历史

近日,国际地学刊物The Innovation Geoscience《创新地球科学》在线发表了中国科学院海洋研究所万世明研究团队在新生代东亚季风演化方面的最新研究成果。我所研究人员与中国科学院地球环境研究所、英国伦敦大学学院、同济大学、美国得州农工大学和法国科学院岩石地球化学中心开展合作,基于国际大洋发现计划在南海北部获取的IODP U1501钻孔沉积物,定量重建了3000万年以来东亚夏季风降水的演化历史,提出温度是其长期演变的一级因素,但自早中新世以来东亚夏季风降水演变受到了“全球气候”和“高原隆升”的双重驱动,从而揭示了现今东亚宜居气候环境形成的原因。

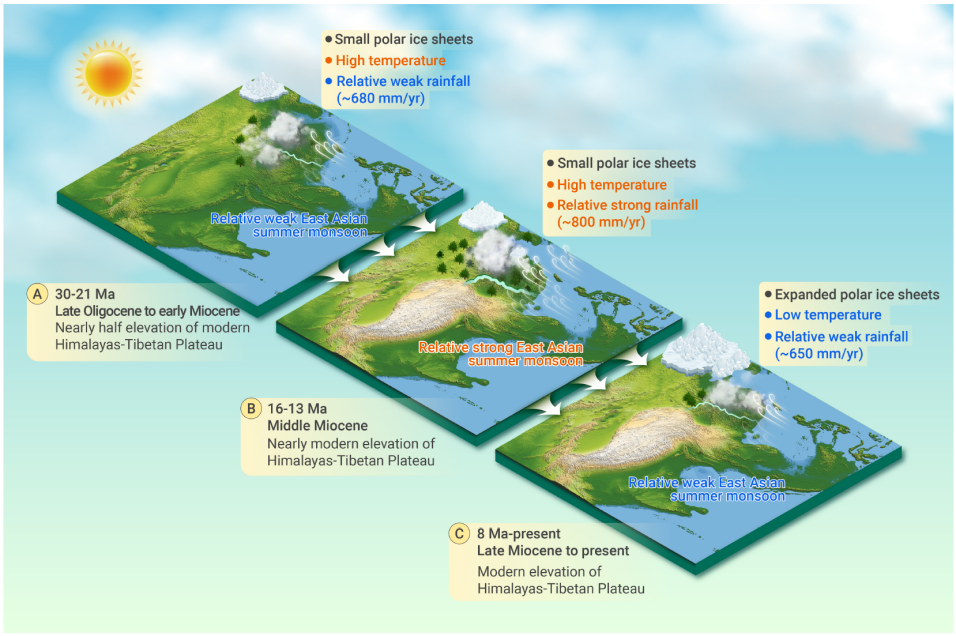

图1 不同地质时期东亚季风降水对地形和全球气候变化的响应

目前东亚季风演变机制存在两大假说:高原隆升学派认为,晚新生代青藏高原的持续隆升,形成“热力泵”改变海陆温差,驱动季风环流的变化;气候学派则发现,地球二氧化碳浓度高、温度高的时期东亚夏季风更强,认为全球气候是影响东亚夏季风演化的主要机制。然而,因缺少时间尺度足够长且连续的高分辨率季风记录,这两种因素究竟如何调控东亚夏季风降水演变仍不清楚。针对该问题,研究人员基于南海北部的IODP U1501站位钻孔沉积物开展了沉积矿物和地球化学以及古气候模拟的综合研究。

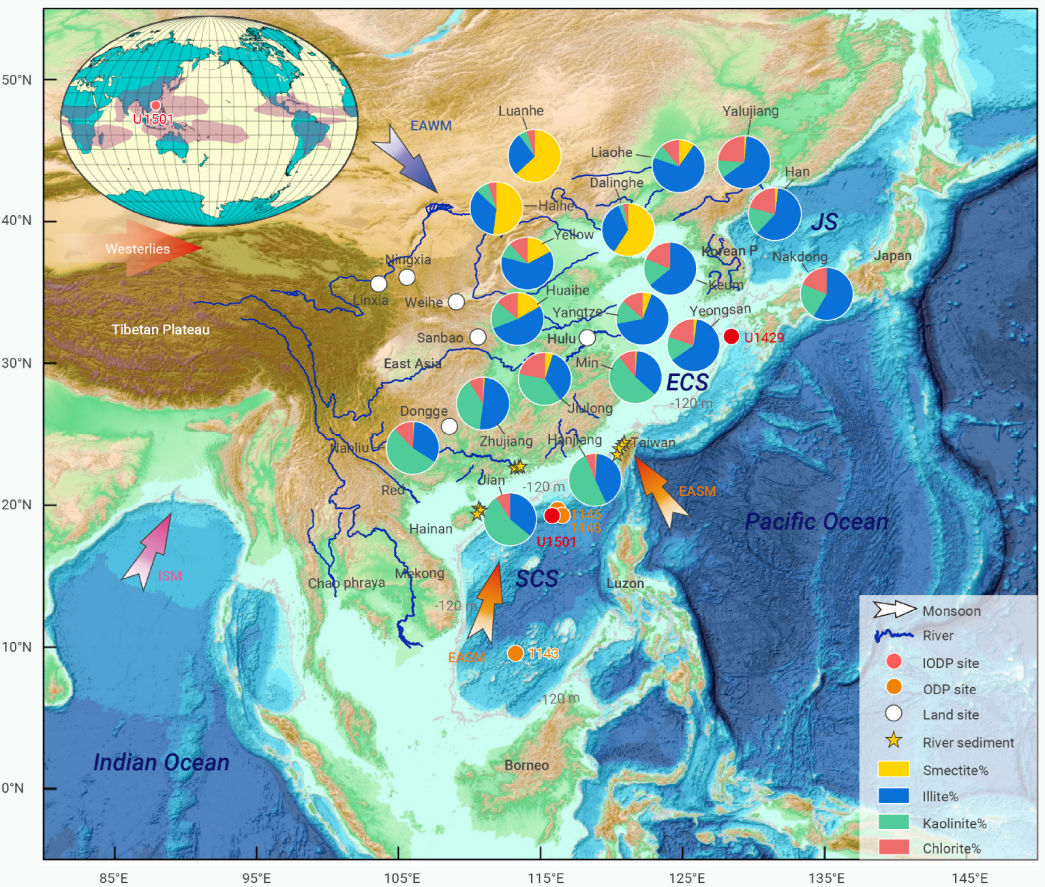

图2 研究站位分布及周边区域概况图

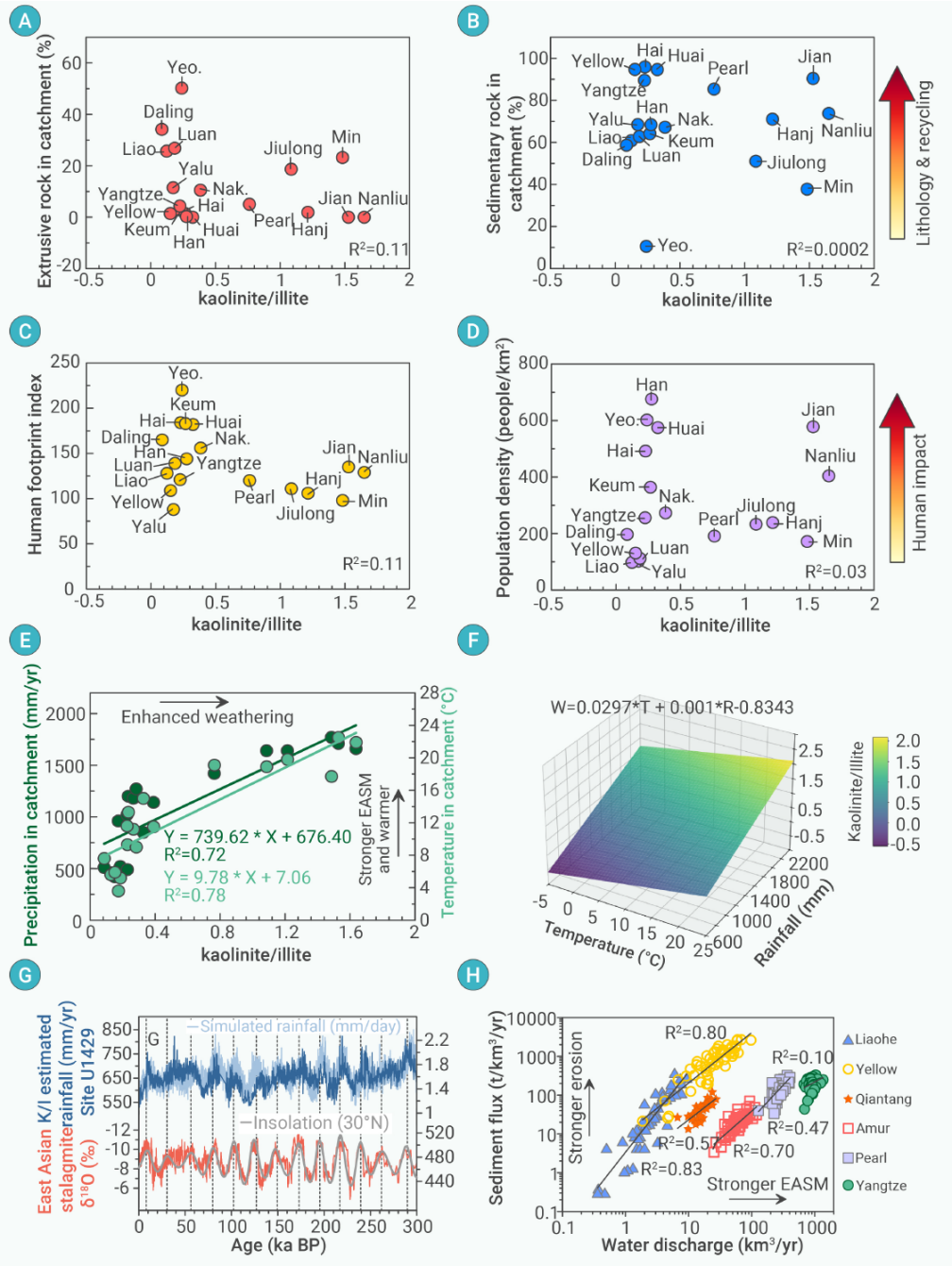

研究人员首先基于陆地硅酸盐矿物在风化过程中的行为特征,即当温暖湿润的季风增强(减弱)时,增强(减弱)的化学风化作用使得沉积物中的粘土矿物含有更多(少)的高岭石和相对少(多)的伊利石这一关系,利用线性回归方法建立了现代东亚河流的粘土矿物组合与降水、温度的定量模型。然后将该模型应用到钻孔沉积岩芯中,剥离了风化指标中的温度效应,定量重建了3000万年以来的东亚夏季风降水演化历史。

图3 风化(高岭石/伊利石)剥蚀(沉积通量)指标与基岩、人类活动以及气候的关系

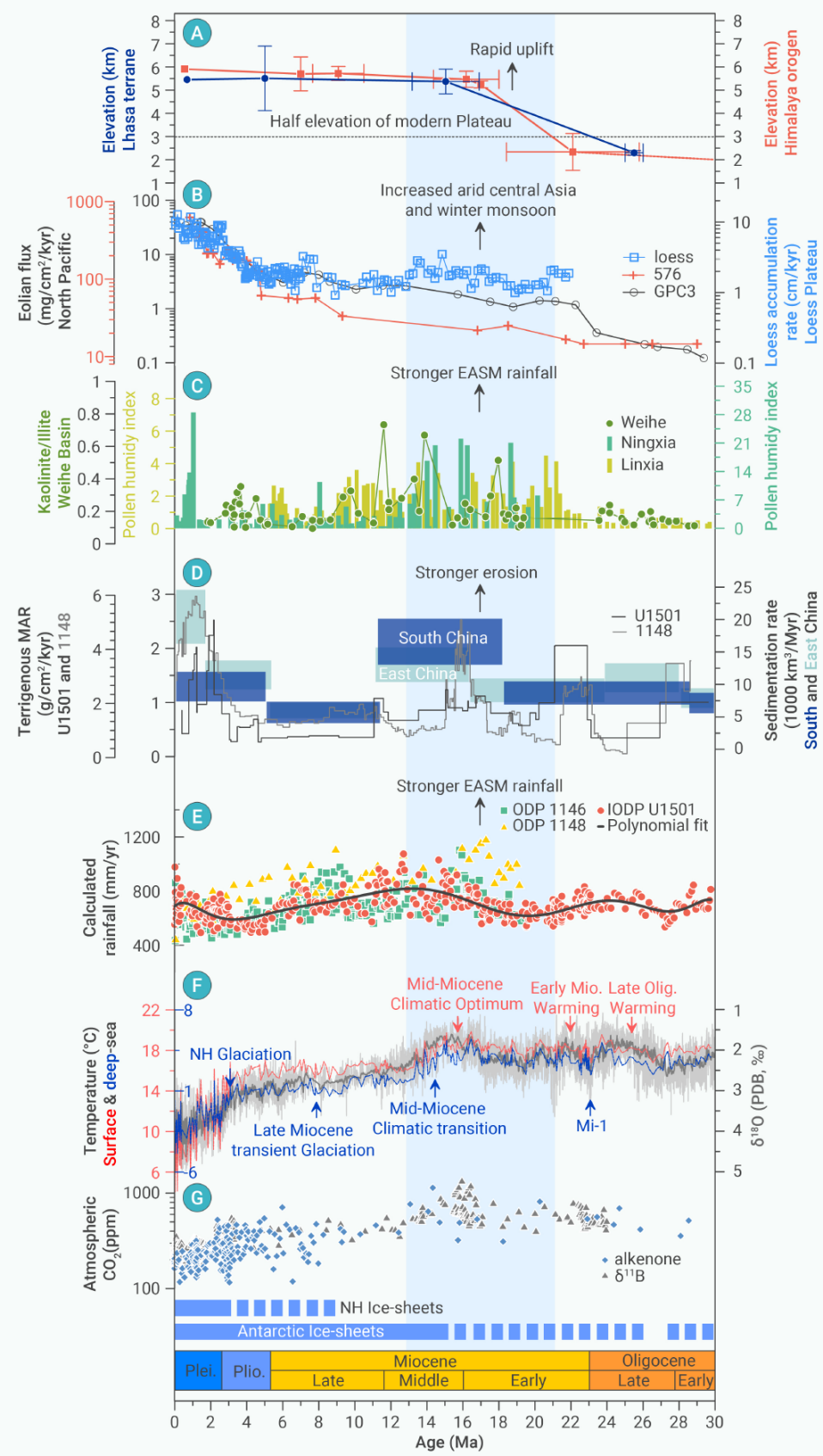

地质记录结合古气候模拟显示,3000万年以来,全球气候的冷暖波动始终调控着东亚季风降水的强弱。但大约2100万-1300万年前,喜马拉雅-青藏高原的剧烈隆升打破了这种状态。高原的抬升重塑了大气环流格局,强化了东亚夏季风降水,使得即便在晚中新世以来的全球长期变冷的背景下,东亚地区依然保持着相对湿润宜居的环境。这项研究揭示,受大气二氧化碳浓度调控的全球温度变化塑造了东亚夏季风降水演变的大趋势,而喜马拉雅-青藏高原的地形隆升则像热力泵,在特定时期显著改变了季风的表达方式。季风演变是这两大引擎联动的结果:其既受高原隆升的“地形遥控”,也响应于全球气候冷暖变化的“温度节拍”。因此,自早中新世以来东亚夏季风的长期演变受到了全球气候和高原隆升的双重驱动。

图4 3000万年以来东亚夏季风演化及其与全球温度和高原隆升的联系

基于本研究发现的东亚夏季风降水与大气二氧化碳调控的温度变化的关系,在当前全球变暖的背景下,随着人类活动导致的二氧化碳浓度的攀升,东亚夏季降水或将会显著增强,未来应加强对东亚区域的夏季洪涝灾害的应对措施。另外,对于古气候研究来说,常用的将今论古,以及以古论今论未来等思想的应用,需警惕构造运动可能打破古今气候韵律演变的规律,未来研究需谨慎考量地质过程与气候变化的复杂互动。

论文第一作者和通讯作者为中国科学院海洋研究所万世明研究员,中国科学院海洋研究所赵德博副研究员和中国科学院地球环境研究所石正国研究员为共同通讯作者。本研究得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划和中国科学院战略先导专项等的资助。

论文信息:

Shiming Wan*, Debo Zhao*, Hualong Jin, Yingying Sha, Zhengguo Shi*, Peter D. Clift, Zhimin Jian, Chang Liu, Carlos Alvarez Zarikian, Christian France-Lanord, Zhaojie Yu, Jin Zhang, Wenjun Jiao, Xuebo Yin, and Anchun Li. (2025). Interactive forces of temperature and topographic uplift shaped the East Asian monsoon rainfall evolution since the Oligocene. The Innovation Geoscience 3:100141.

文章链接:

https://www.the-innovation.org/article/doi/10.59717/j.xinn-geo.2025.100141

附件下载:

鲁公网安备37020202001323号

鲁公网安备37020202001323号 | 古镇口园区地址:青岛市西海岸新区海军路88号 南海路园区地址:青岛市市南区南海路7号 科考船码头基地:青岛市西海岸新区长江东路8号 |

邮编:266000 邮件:iocas@qdio.ac.cn 电话:0532-82898611 传真:0532-82898612 |