海洋所在热带西北太平洋中层流结构与形成研究方面取得新进展

近日,中国科学院海洋研究所胡敦欣院士团队在热带西北太平洋中层流研究方面取得新进展,相关成果在国际学术期刊Journal of Geophysical Research: Oceans发表。

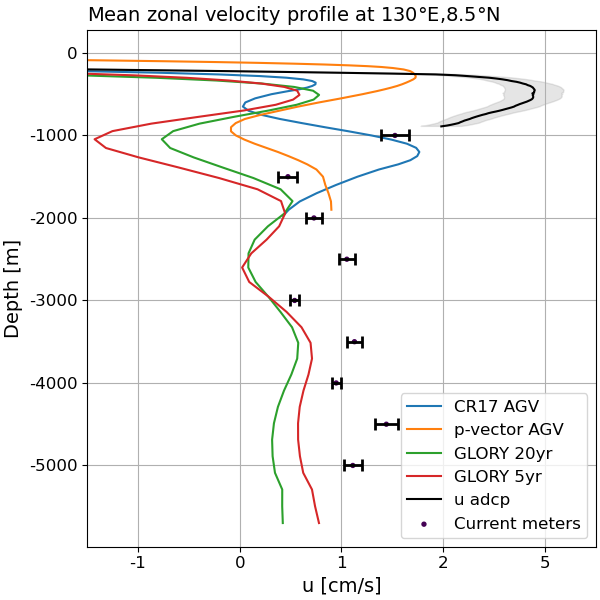

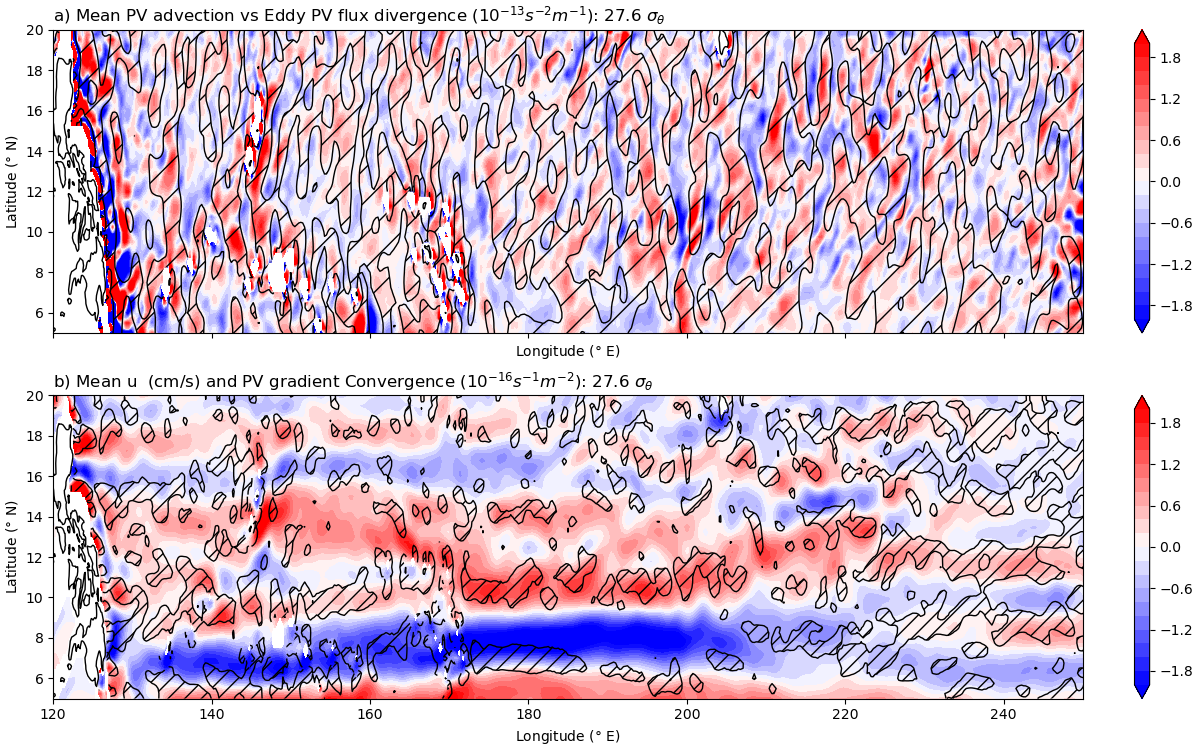

热带西北太平洋的纬向环流有着复杂的结构,包括表层的大尺度风生环流和温跃层下的南北交替的纬向潜流。受观测手段限制,以往关于纬向潜流以及潜流之下的中层流研究大多基于粗网格的地转流计算、时空各异的船载ADCP观测或深度只有1000米的潜标ADCP观测,导致对本身强度偏弱的纬向潜流垂直结构以及潜流之下的中层流缺乏明确认识。研究团队通过西北太平洋的全水深潜标多年连续的海流计观测,捕捉到北赤道潜流(NEUC)下方1,500至3,000米深度存在一支东向海流,其在2000米和2500米深度的平均流速分别为0.73 ± 0.08 cm/s和1.05 ± 0.08 cm/s,该海流被命名为下北赤道潜流(L-NEUC)。结合Argo绝对地转流速数据和再分析数据研究显示:L-NEUC在西北太平洋呈现随经度增加向极地偏移的特征,其水平宽度在Argo数据中约为300公里,而在再分析数据中约150公里。垂直结构方面,再分析数据显示的L-NEUC核心主要位于27.5–27.6 等密度面之间,较海流计观测结果偏浅。进一步表明,L-NEUC的生成与所在深度范围的中尺度涡旋活动存在密切关联。在排除L-NEUC源于中尺度涡旋的西向传播平均效应后,研究团队发现L-NEUC是由中尺度涡位势涡度通量辐聚驱动形成。该研究对深入认识热带西北太平洋海洋环流的三维结构及其形成机制具有重要意义。

等密度面之间,较海流计观测结果偏浅。进一步表明,L-NEUC的生成与所在深度范围的中尺度涡旋活动存在密切关联。在排除L-NEUC源于中尺度涡旋的西向传播平均效应后,研究团队发现L-NEUC是由中尺度涡位势涡度通量辐聚驱动形成。该研究对深入认识热带西北太平洋海洋环流的三维结构及其形成机制具有重要意义。

该研究第一作者为海洋所博士研究生严啸峦,通讯作者为张林林研究员,合作者包括王凡研究员等人。研究得到了国家自然科学基金项目、中国科学院战略先导科技专项(B类)等项目资助。海上考察得到国家自然科学基金委共享航次计划项目资助,依托“科学”考察船执行。

图1 130°E,8.5°N潜标ADCP和海流计纬向流速观测平均值,以及不同Argo流速产品和GLORY再分析产品同位置同时期的纬向速度平均剖面

图2 (a)27.6 等密度面平均位势涡度平流和涡位势涡度通量辐散分布;(b)27.6

等密度面平均位势涡度平流和涡位势涡度通量辐散分布;(b)27.6 等密度面平均纬向流速和位势涡度梯度辐聚分布

等密度面平均纬向流速和位势涡度梯度辐聚分布

论文信息:

Yan, X., Zhang, L.*, Hui, Y., & Wang, F. (2025). An intermediate current in tropical North Pacific observed by moored current meters. Journal of Geophysical Research: Oceans, 130, e2024JC021960. https://doi.org/10.1029/2024JC021960

附件下载:

鲁公网安备37020202001323号

鲁公网安备37020202001323号 | 古镇口园区地址:青岛市西海岸新区海军路88号 南海路园区地址:青岛市市南区南海路7号 科考船码头基地:青岛市西海岸新区长江东路8号 |

邮编:266000 邮件:iocas@qdio.ac.cn 电话:0532-82898611 传真:0532-82898612 |