海洋所研究发现持续升高的大气CO₂未导致南海初级生产增加

近日,中国科学院海洋研究所宋金明团队在Environmental Research发表题为“Surface seawater Chlorophyll-a variability in the South China Sea: Influence of pCO₂ and co-varying environmental factors”的研究成果,发现持续升高的大气二氧化碳并未导致南海初级生产的增加。该研究为探究气候变化背景下南海初级生产变化特征及渔业潜力提供了重要科学依据。

近年来,大气CO₂浓度持续上升,已导致陆源初级生产的明显增加,但对海洋初级生产的影响表现出显著的区域变化特征。作为地球重要的碳汇系统,海洋通过气海交换不断吸收大气CO₂,导致表层海水中CO₂分压(pCO₂)持续升高,而pCO₂的升高不仅改变了海水碳酸盐体系和酸碱平衡,还可能通过影响浮游植物的生理特征、群落结构及生态功能,进而对海洋初级生产产生深远影响。不同于陆地生态系统所众知的CO₂浓度往往是初级生产的限制因子,pCO₂升高对海洋浮游植物生产及其重要指标Chl-a影响的系统认识还较缺乏,尤其是对南海这样的陆架边缘海更是如此。

图1 南海不同区域的 Chl-a、pCO₂ 和 SST 的长时间变化特征

(a)、(b)和(c)分别代表近岸海域、近海海域和中部开阔海域,虚线为线性拟合曲线

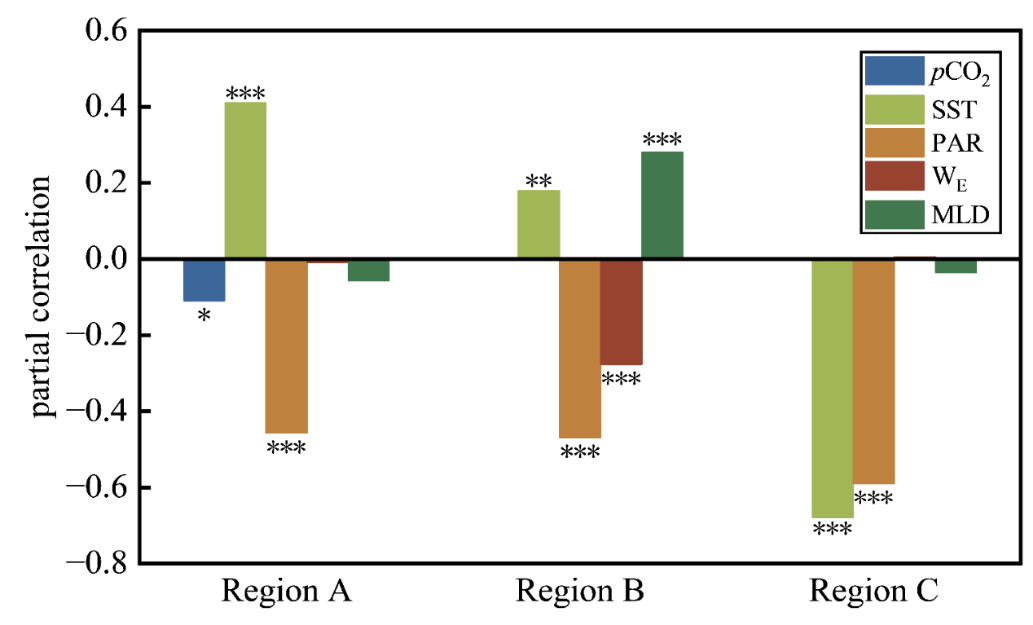

宋金明团队基于南海2002.08-2022.12的观测和机器学习获得的高分辨pCO2及Chl-a数据集,研究揭示了南海表层海水Chl-a在pCO2持续升高背景下的长期变化趋势以及Chl-a与pCO2和多种环境因子之间的关系。结果显示,尽管南海表层pCO₂持续上升(年增速达1.34 μatm),Chl-a浓度整体却呈现轻微下降趋势(−0.00261 mg·m⁻³·yr⁻¹),特别是中部开阔海域下降最为明显(-0.000123 mg·m⁻³·yr⁻¹, −0.60%·yr⁻¹)(图1)。结合偏相关分析(图2)与既有研究,发现南海表层海水Chl-a的变化主要受温度、光照和营养盐可利用性等因素的共同影响,而非受碳源供应主导,导致南海表层海水Chl-a并未随大气CO₂浓度的持续升高而增加。这一研究成果对探析全球变化背景下环境变化对边缘海生态系统的影响具有重要意义。

图 2 南海不同区域环境因素与Chl-a的偏相关关系

* 表示在 p < 0.05 时具有统计显著性;** 表示 p < 0.01;*** 表示 p < 0.001。未标注星号的数值无统计显著性。SST 表示海表温度;PAR 表示光合有效辐射;WE表示Ekman抽吸速度;MLD 表示混合层深度。Region A、B、C分别代表近岸海域、近海海域和中部开阔海域。

中国科学院海洋研究所硕士研究生王睿为论文第一作者,宋金明、李学刚研究员为论文共同通讯作者。研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金等的共同资助。

论文信息:

Wang,R.,Li,X.*,Song,J.*,Wang,Z.,Zhong,G.,Yuan,H.,& Duan,L. (2025). Surface seawater Chlorophyll-a variability in the South China Sea: Influence of pCO2 and co-varying environmental factors. Environmental Research,279:121808. doi: https://doi.org/10.1016/j.envres.2025.121808

文章链接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001393512501059X

附件下载:

鲁公网安备37020202001323号

鲁公网安备37020202001323号 | 古镇口园区地址:青岛市西海岸新区海军路88号 南海路园区地址:青岛市市南区南海路7号 科考船码头基地:青岛市西海岸新区长江东路8号 |

邮编:266000 邮件:iocas@qdio.ac.cn 电话:0532-82898611 传真:0532-82898612 |