海洋所揭示中新世暖期西太平洋深海沉积传输机制

近日,中国科学院海洋研究所蒋富清研究员主持的国家自然科学基金项目在中新世气候适宜期陆源物质向深海输送规律和驱动机制研究领域取得新进展。相关成果以“Long eccentricity control on the clay minerals deposition in the northwestern Philippine Sea during the Miocene Climate Optimum”为题发表于国际地学期刊Global and Planetary Change(《全球和行星变化》)。

中新世气候适宜期(MCO,约1700万至1400万年前)是新生代以来长期变冷趋势中一个特殊的温暖阶段。这一时期,全球平均温度比现今高约3-6 ℃,大气CO2浓度也持续处于较高水平,大气与海洋环流格局发生显著调整,极地冰盖规模也相对较小。然而,关于MCO期间西北菲律宾海沉积物中所记录的气候信号、物源输入特征及背后的驱动机制,此前尚未形成清晰的认知。黏土矿物作为对气候与环境变化极为敏感的指标,能够记录源区特征及古气候演变的信息。研究团队聚焦国际大洋发现计划(IODP)U1438站1750万至1220万年间的沉积物,系统分析了其中黏土矿物的组成、来源及周期性变化规律,发现蒙皂石/(伊利石+绿泥石)比值(S/IC)在MCO期间呈显著升高趋势,且具有明显的长偏心率周期。该成果不仅填补了西北太平洋地区MCO气候变化沉积响应研究的空白,更为揭示轨道尺度气候驱动机制提供了新的科学证据。

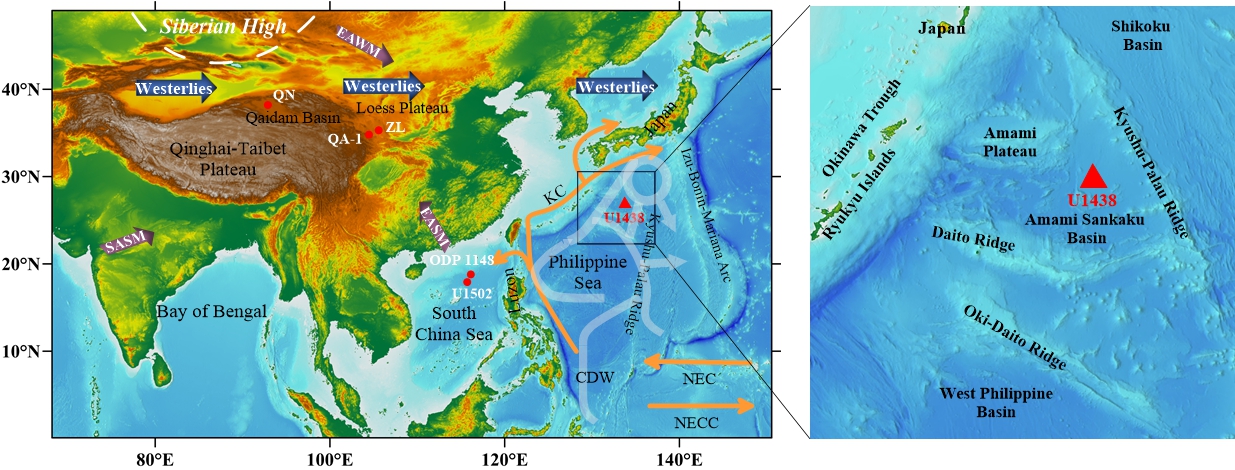

图1 研究区地理位置、风场、洋流及相关研究站位

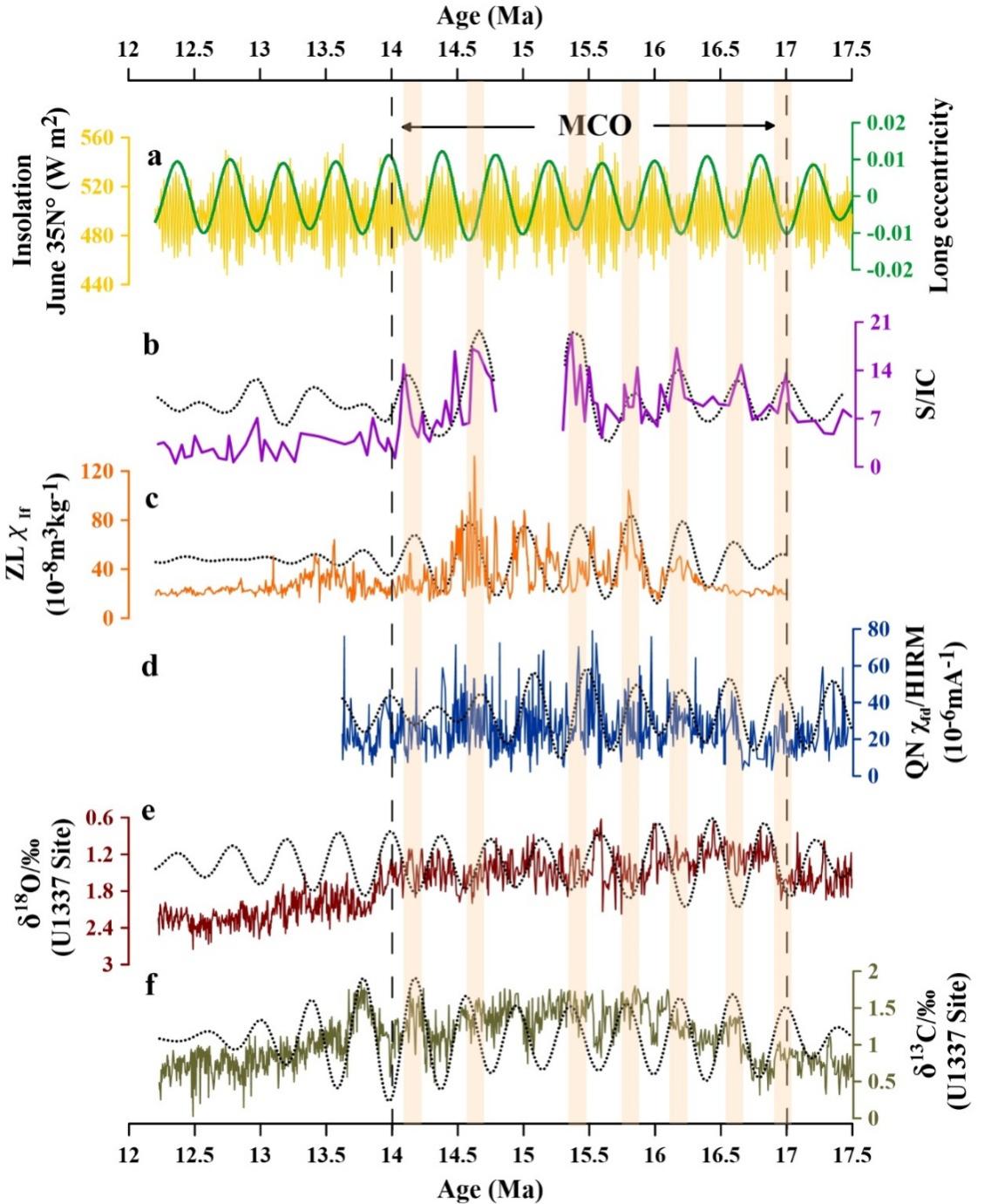

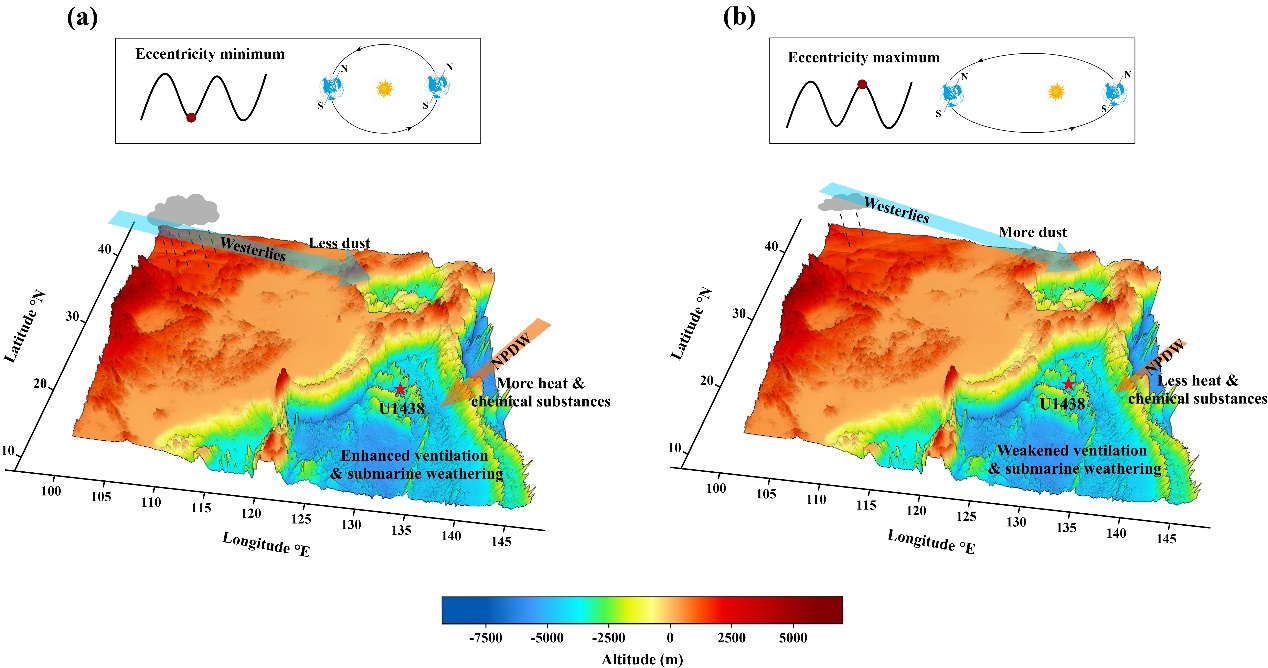

研究表明,黏土矿物中蒙皂石主要来源于西北菲律宾海周围火山岛弧,而伊利石与绿泥石则主要源于亚洲大陆的风尘输送。其中,S/IC比值的长期变化趋势与MCO时期的暖湿气候形成显著响应:温暖湿润的气候条件一方面增强了西北菲律宾海火山岛弧的风化作用,使蒙皂石输入量增加;另一方面抑制了亚洲内陆岩石的侵蚀过程,导致伊利石和绿泥石减少。进一步研究发现,在轨道尺度上,S/IC比值的变化与轨道长偏心率周期呈反相位关系。具体而言,在长偏心率最小期(对应北纬35°日照量最低、气候相对偏冷阶段),北半球西风带南移,推动亚洲内陆的水汽输送增加,干旱程度随之减弱,致使输入西北菲律宾海的伊利石和绿泥石减少;与此同时,南大洋绕极深层水(Circumpolar Deep Water, CDW)向北流动增强,提升了西北菲律宾海深层海水的热量和化学物质含量,加速了海底火山岩的化学风化过程,进而促进蒙皂石的形成与沉积。这一耦合机制为MCO期间S/IC比值在长偏心率极小值期间的升高现象提供了合理解释。MCO结束之后(1400万-1220万年前),全球气候转向冷干,南极冰盖扩张,海平面下降,亚洲内陆物理风化作用增强,导致伊利石和绿泥石输入显著增加,而蒙皂石含量则相应下降。在此过程中,长偏心率信号逐渐减弱,表明高纬过程(如冰盖变化)正逐步取代低纬过程,成为气候系统的主导驱动因素。

图2 中中新世西北菲律宾海S/IC比值与气候及洋流记录对比

图3 长偏心率极小值(a)和极大值(b)期间西北菲律宾海黏土矿物沉积示意图

本研究创新性地将沉积记录与天文轨道强迫相结合,清晰揭示了中新世气候适宜期长偏心率周期对中低纬度气候系统和源-汇过程的调控作用,为解析中新世气候变化与大气环流的演化提供了坚实依据。同时,这一成果也为深入理解未来气候变暖背景下源-汇过程与深水环流之间的相互作用提供了重要参考。

论文第一作者为中国科学院海洋研究所博士研究生任传亮,通讯作者为海洋所蒋富清研究员和曾志刚研究员。本研究得到了国家自然科学基金和中国科学院战略先导科技专项的支持。

论文信息:

Chuanliang Ren, Fuqing Jiang*, Xuguang Feng, Yu Yan, Hao Zheng, Xiaojing Zhou, Zhishun Zhang, Zhigang Zeng*, 2025. Long eccentricity control on the clay minerals deposition in the northwestern Philippine Sea during the Miocene Climate Optimum. Global and Planetary Change, 253, 104938. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2025.104938

附件下载:

鲁公网安备37020202001323号

鲁公网安备37020202001323号 | 古镇口园区地址:青岛市西海岸新区海军路88号 南海路园区地址:青岛市市南区南海路7号 科考船码头基地:青岛市西海岸新区长江东路8号 |

邮编:266000 邮件:iocas@qdio.ac.cn 电话:0532-82898611 传真:0532-82898612 |