海洋所在中尺度涡旋对浮游动物影响方面取得新进展

近日,中国科学院海洋研究所海洋浮游生物与生态系统健康研究组在南海浮游动物生态过程研究中取得重要进展,揭示了中尺度涡旋对浮游动物能量传递效率、昼夜垂直迁移行为及其介导的活性碳通量的综合影响机制。相关研究成果发表于国际学术期刊Journal of Geophysical Research: Oceans和Journal of Plankton Research。

浮游动物是连接初级生产者和更高营养级间能量传递的重要环节,其昼夜垂直迁移介导的活性碳通量亦是海洋生物碳泵重要组成部分。中尺度涡旋作为海洋中普遍存在的动力过程,可改变营养物质从深层到真光层的富集速率,进而影响浮游动物的生物量、空间分布及群落结构。然而,关于不同类型涡旋对浮游动物能量传递效率、昼夜垂直迁移及其介导的活性碳通量的综合对比研究仍较匮乏。

研究团队于2023年4月在南海典型冷涡与暖涡海域开展了综合观测,利用多联网采样结合ZooScan图像技术,获取浮游动物类群组成、丰度、生物量、体型分布等数据。同时,计算了昼夜垂直迁移幅度、活性碳通量、标准化生物量谱、粒径多样性、平均体型大小及营养结构等生态功能指标,并结合海水温度、盐度、溶解氧浓度和叶绿素a浓度等环境要素,综合分析了中尺度涡旋对南海浮游动物生态功能的调控机制。

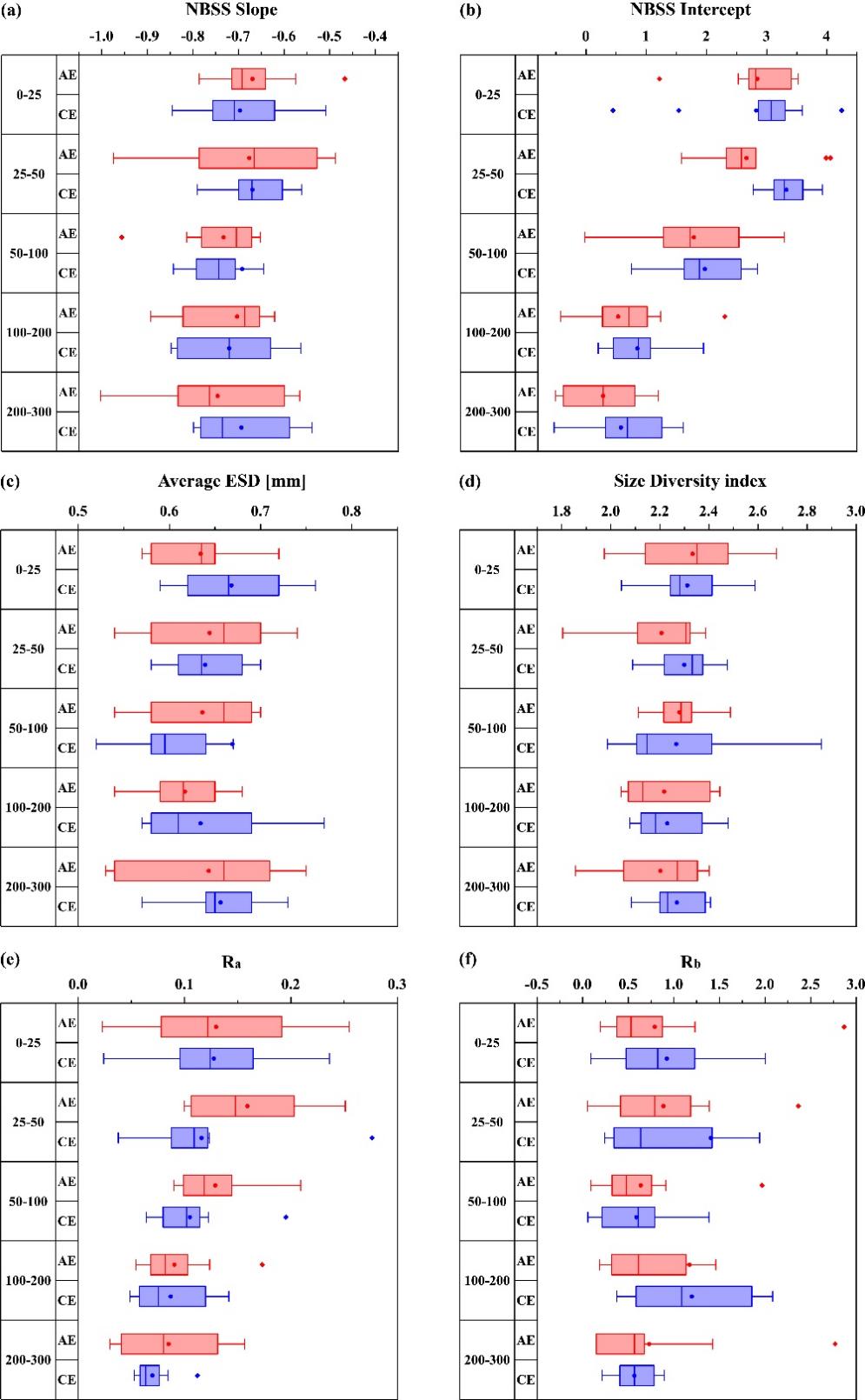

研究发现,在上层300 m水体内,南海冷涡中浮游动物丰度、体积生物量和碳生物量均高于暖涡,且标准化生物量斜率更为平缓、体型多样性更高,表明其向高营养级的能量传递效率更高。而在0–25 m表层,暖涡中标准化生物量斜率更平缓且体型多样性高于冷涡,反映了表层捕食压力与资源利用模式的差异。垂向上,浮游动物能量传递效率呈波动变化,并在深层出现回升趋势。

图1 2023年4月南海不同类型涡旋中浮游动物各功能指标的垂直分布

(a)标准化生物量谱斜率;(b)标准化生物量谱截距;(c)平均体型大小;(d)粒径多样性指数;(e)肉食性与植/杂食性浮游动物丰度比;(f)肉食性与植/杂食性浮游动物体积生物量比

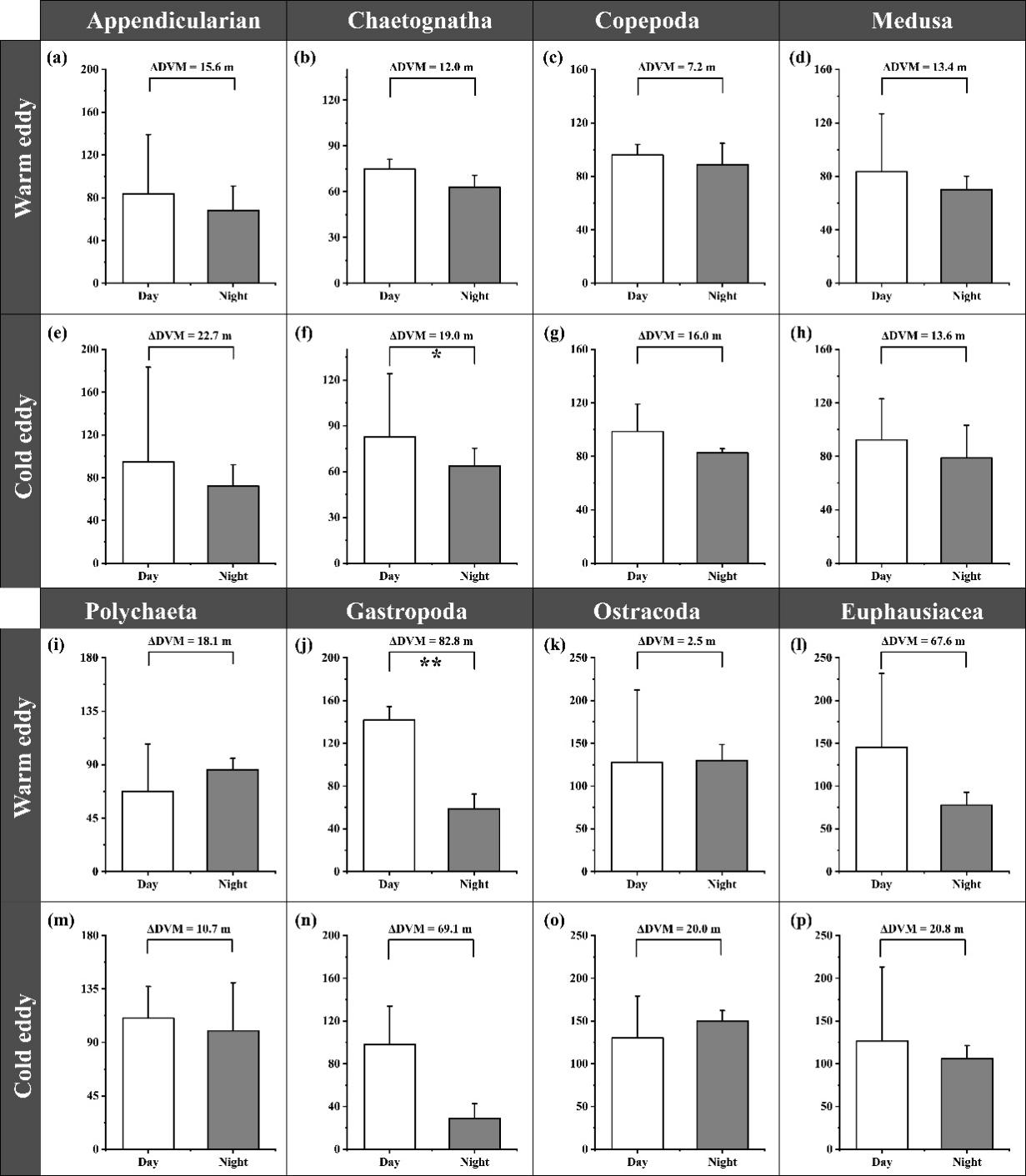

此外,南海不同类型涡旋中浮游动物类群组成及其垂直分布模式在昼夜间均存在显著差异。冷涡中浮游动物昼夜垂直迁移幅度(ΔDVM=16.8 m)高于暖涡(9.7 m),其介导的活性碳通量(4.59 mg C/m2·d)也显著高于暖涡(1.47 mg C/m2·d)。

图2 2023年4月南海不同类型涡旋中浮游动物各类群的昼夜垂直迁移幅度

研究揭示了南海中尺度涡旋通过调节浮游动物群落结构、体型特征和垂直迁移行为,协同影响其能量传递效率与活性碳通量,为深入理解海洋动力过程与生物地球化学循环的耦合机制提供了科学依据。

论文第一作者为中国科学院海洋研究所博士研究生王铄,通讯作者为张芳研究员,研究得到了国家重点研发计划等项目的资助。

论文信息:

1. Wang, S., Zhang, F.*, Chi, X., Li, Q., Zang, W., & Sun, S. (2025). Zooplankton size structure and energy transfer characteristics under the influence of mesoscale eddies in the northern South China Sea during spring: Insights from ZooScan imaging. Journal of Geophysical Research: Oceans, 130(8), e2025JC022560.

2. Wang, S., Zhang, F.*, Li, Q., Zang, W., Chi, X., Tao, Z., & Sun, S. (2025). Zooplankton diel vertical migration and its mediated active carbon flux in the South China Sea under the influence of mesoscale eddies. Journal of Plankton Research, 47(4), fbaf031.

附件下载:

鲁公网安备37020202001323号

鲁公网安备37020202001323号 | 古镇口园区地址:青岛市西海岸新区海军路88号 南海路园区地址:青岛市市南区南海路7号 科考船码头基地:青岛市西海岸新区长江东路8号 |

邮编:266000 邮件:iocas@qdio.ac.cn 电话:0532-82898611 传真:0532-82898612 |