海洋所成功完成耦合式实时通讯潜标系统深水布放和运行

7月26日至8月6日,中国科学院海洋研究所国家重点研发计划项目“高可靠性实时通讯潜标研发”项目组搭载2025年度规范化海上试验航次,成功完成耦合式实时通讯潜标系统在南海3700米水深布放工作,顺利进入为期6个月的海上试验运行,开展面向复杂海洋动力环境及高海况背景下的南海典型海洋动力过程水文生态要素长期观测和综合同步数据获取任务。

在随船现场专家组完成耦合式实时通讯潜标系统的设备部件齐全性和甲板工作性能检验后,项目组依据参试仪器海上试验大纲,在船上人员的协助支撑下,依次进行了该系统通讯浮子、感应耦合链Ⅰ、子浮体、感应耦合链Ⅱ、主浮体Ⅰ、感应耦合链Ⅲ、主浮体Ⅱ、感应耦合链Ⅳ、锚泊缆系和锚碇装置的布放。项目组一次性完成系统布放,布放后系统工作稳定。航次期间,现场专家组依据《海洋仪器设备海上试验管理规范》全程参与了参试设备的现场验收海试过程,查验了耦合式实时通讯潜标系统下水前的外观状态、下水后的数据接收情况及功能实现等情况,并对感应耦合仪工作稳定性、感应耦合传输缆性能、最大观测水深、实时回传频率、数据回传成功率、同步剖面最大观测水深、仪器同步测量时间误差和最大布放深度指标进行了海上考核试验和试验过程执行情况评价。经现场专家查验,设备部件与任务书要求一致;航次期间,4套感应耦合仪工作稳定、4根感应耦合传输缆传输稳定、实时回传频率为1小时、数据回传成功率95%。实时传输最大水深1288米,设备最大观测深度3181米,仪器设备设置同步开展测量工作,设备采样周期1小时,最大布放深度3746米。参试设备仪器考核指标满足海试大纲规定的考核指标要求。

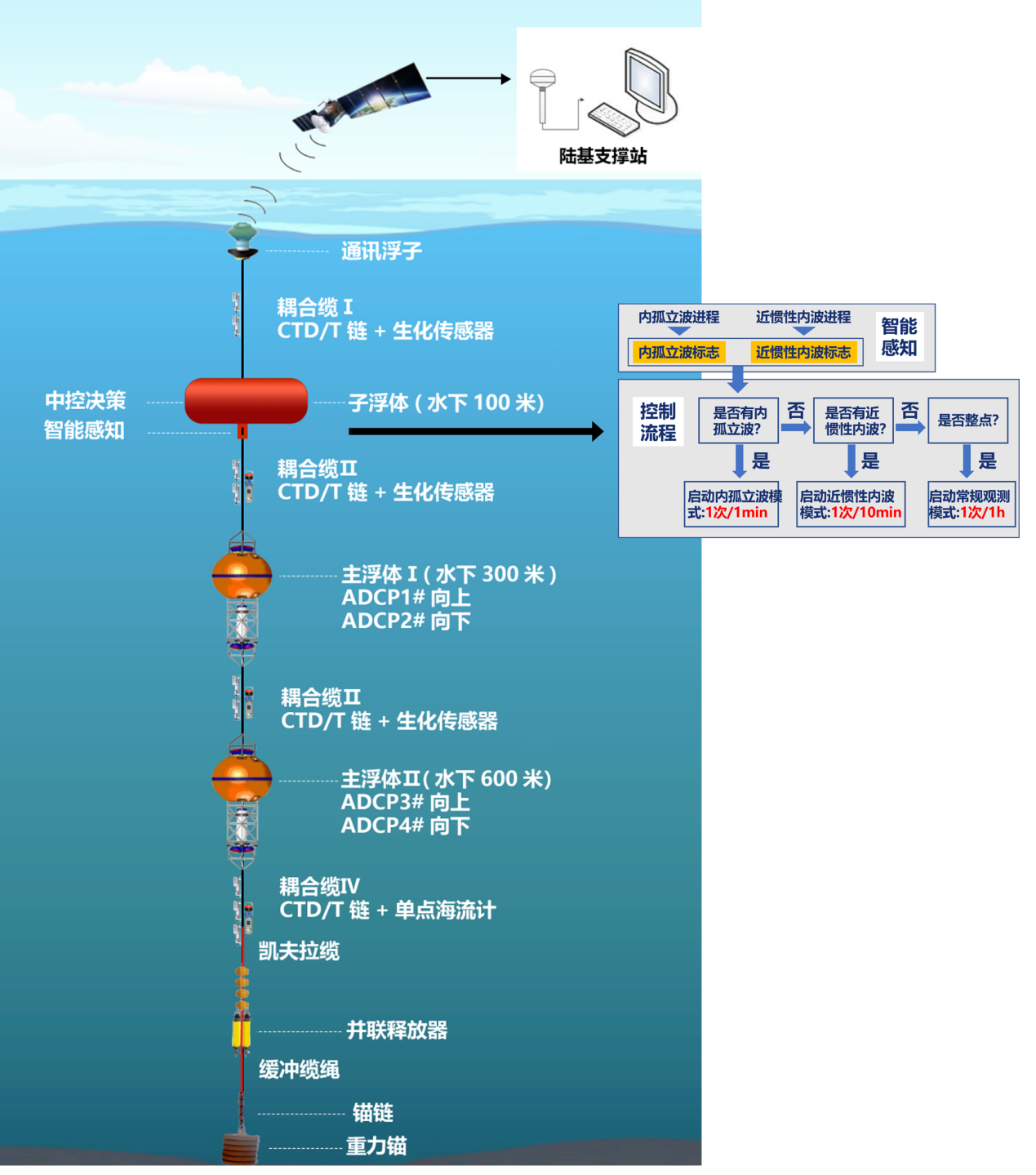

图1 耦合式实时通讯潜标系统海上布放图

“高可靠性实时通讯潜标研发”项目由中国科学院海洋研究所牵头,联合多家单位,历时近三年研发完成。项目团队设计了适用于深海高海况的国产卫星组合通讯方式,实现基于国产卫星的高可靠通信;创新性开发了自主判断内孤立波和近惯性内波等典型海洋动力过程的算法,实现了典型海洋动力过程的智能判断和自适应观测,使系统具有常规、内孤立波和近惯性波监测的三种工作模式,并可根据需要自由切换;研制了稳定可靠工作的耦合式温盐深仪、耦合式水温仪、耦合式传输仪、多模态低功耗ADCP和系列生化传感器等,通过4段接力耦合传输的方式实现了大深度水文和生化要素的综合同步实时观测。本项目得到中国科学院南海海洋研究所承担的“易布放平台类海洋仪器设备海上试验”2025年度规范化海上试验航次的大力支持。

图2 耦合式实时通讯潜标系统结构组成与控制流程图

耦合式实时通讯潜标系统的成功布放和运行,为后期顺利完成项目验收工作奠定了坚实基础。目前,系统整体运行稳定,数据接收正常,将为深化对南海典型动力过程的科学认知提供关键的技术和数据保障,为我国防减灾和海洋环境安全保障提供支撑。

附件下载:

鲁公网安备37020202001323号

鲁公网安备37020202001323号 | 古镇口园区地址:青岛市西海岸新区海军路88号 南海路园区地址:青岛市市南区南海路7号 科考船码头基地:青岛市西海岸新区长江东路8号 |

邮编:266000 邮件:iocas@qdio.ac.cn 电话:0532-82898611 传真:0532-82898612 |