海洋所在重要经济海藻紫菜表观调控研究方面取得新进展

近日,中国科学院海洋研究所藻类生理过程与精准分子育种研究团队在大型经济海藻表观遗传学研究取得新进展,解析了条斑紫菜组蛋白去乙酰化与外源基因表达之间的负调控关系,为大型经济海藻遗传改良提供了重要靶点,审稿专家认为“研究成果为利用大型红藻作为合成生物学底盘细胞提供了可行路径”。本成果近期在线发表于植物学期刊Plant Physiology(中国科学院1区Top期刊)。

紫菜(Pyropia)是重要大型经济海藻,营养丰富,味道鲜美,是中国、日本和韩国等国家主要的大型海藻养殖物种。同时,紫菜在光合生物进化过程中处于关键“节点”地位,是研究大型海藻基础生物学的潜在模式物种。以紫菜为代表的大型海藻遗传转化体系不够完善,外源基因表达困难,导致相关的遗传改良及合成生物学进展近乎停滞。紫菜基因组存在大量特殊结构、基因表达调控极其复杂且存在未知的修饰限制机制,解析其调控机制并实现外源基因高效表达是国内外研究团队全力攻克的难题。

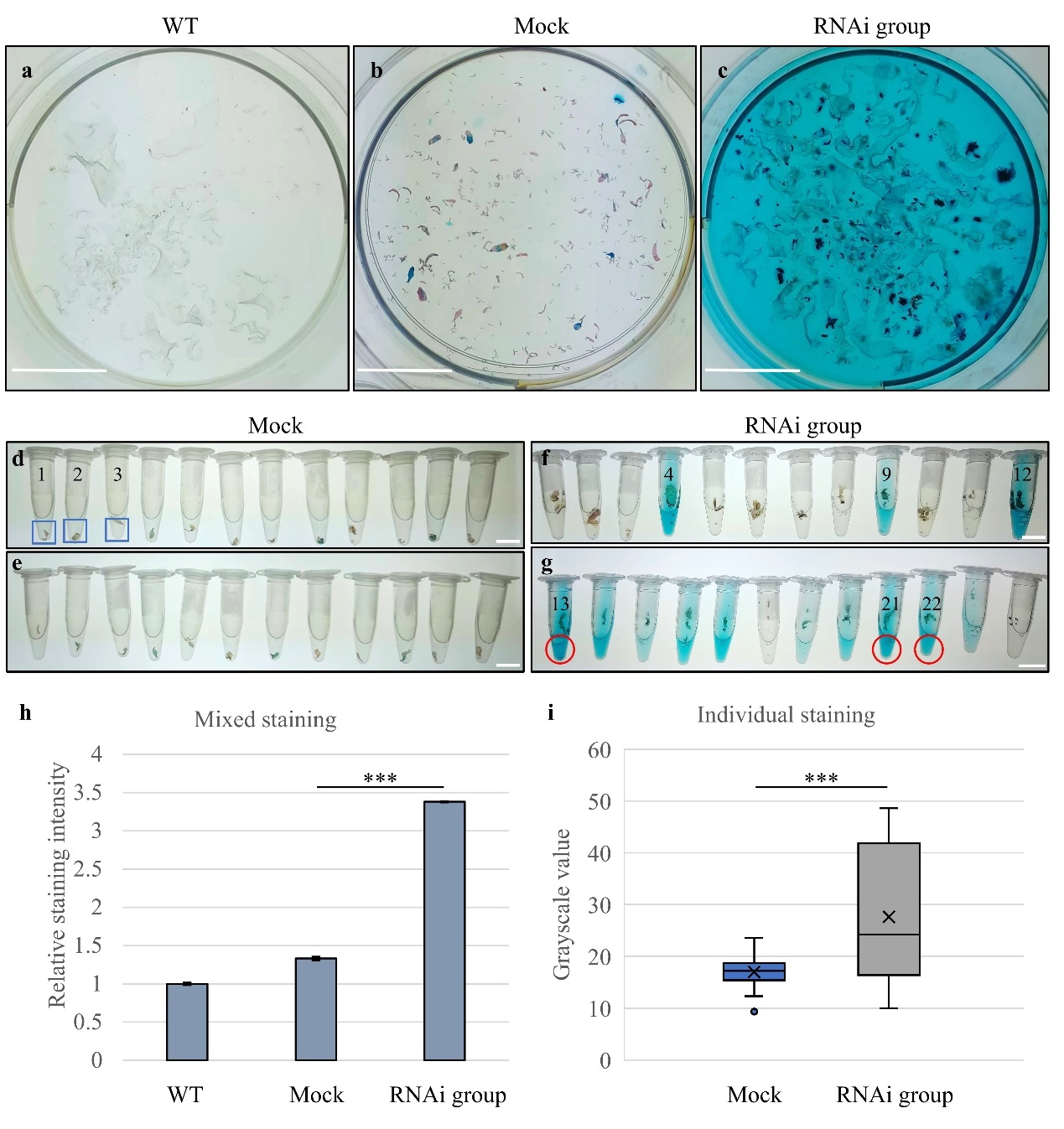

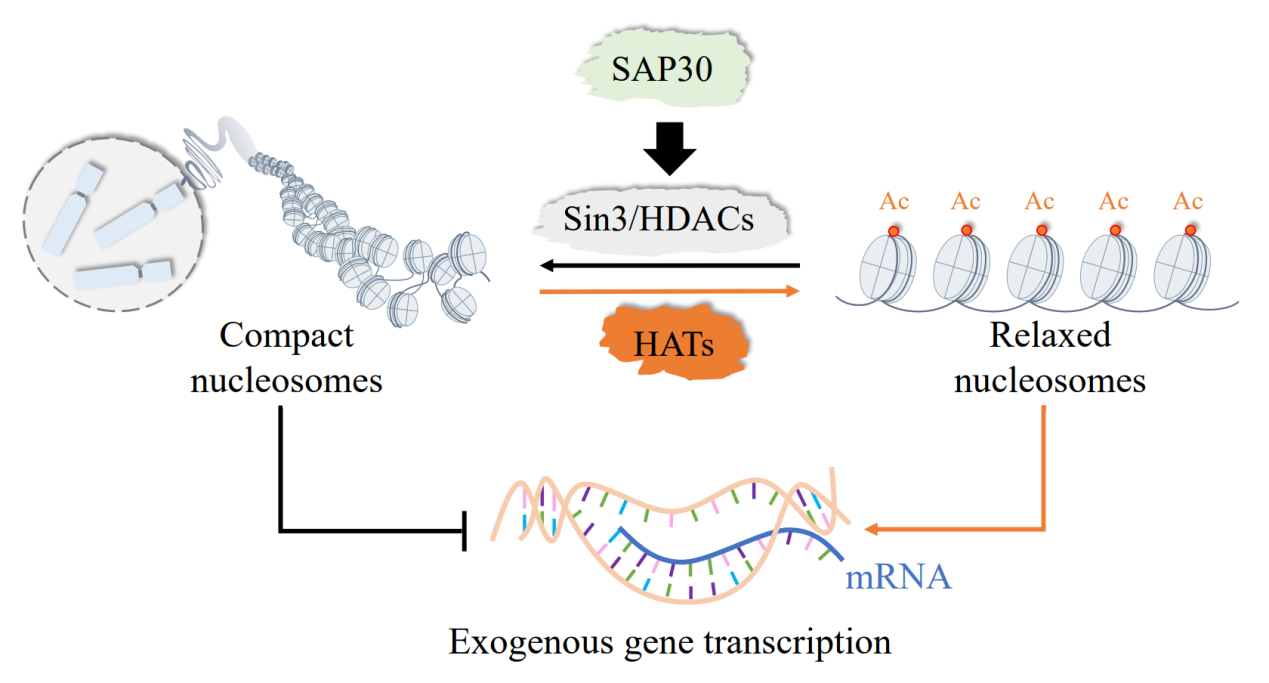

研究团队根据紫菜基因组特征,巧妙地设计了双核酶切割的基因敲降系统。该系统将组蛋白去乙酰化复合体的关键蛋白PySAP30作为靶点,将筛选标记与反义片段进行富集表达,显著提高了筛选突变株的阳性率。该系统使用了紫菜强启动子——泛素启动子,驱动GUS报告基因表达,通过实时表征外源GUS活性在PySAP30表达波动下的变化,证明了组蛋白去乙酰化对外源基因表达的负调控作用(图1),并提出了SAP30蛋白参与调控紫菜外源基因表达的理论模型(图2)。

图1 紫菜SAP30基因敲降显著增强外源基因表达活性

图2 紫菜SAP蛋白介导的组蛋白去乙酰化调控外源基因表达模式图

海洋所的紫菜研究历史悠久。20世纪50年代初期,在英国藻类学家德鲁(K. M. Drew)的研究基础上,曾呈奎和张德瑞先生与日本藻类学家黑木宗尚(M. Kurogi)分别独立完成了紫菜生活史研究,找到了紫菜“种子”来源。在曾呈奎先生的领导下,海洋所相继突破了半人工采苗和全人工采苗关键技术“瓶颈”,为我国紫菜人工养殖提供了技术支撑。同期,张德瑞和郑宝福等先生对坛紫菜的科学鉴定和命名,也为其成为我国主要养殖物种提供了理论依据。20世纪70年代,费修绠先生系统开展的紫菜种苗工程研究取得重大成功。在前辈科学家研究成果的基础上,藻类生理过程与精准分子育种研究团队继往开来,率先在国际上实现了紫菜基因编辑(Wang et al.,2024, New Phytologist),找到了负调控紫菜外源基因表达的关键靶点(2025)。

中国科学院海洋研究所博士后王红与副研究员顾文辉为论文共同第一作者,解修俊副研究员和王广策研究员为共同通讯作者。研究得到了山东省重点研发计划和国家自然科学基金等项目的资助。

论文信息:

Hong Wang#, Wenhui Gu#, Xiujun Xie*, Guangce Wang*, Repressing epigenetic regulation enhances exogenous gene expression in the macroalga Pyropia yezoensis (Rhodophyta), Plant Physiology, 2025;, kiaf393.

附件下载:

鲁公网安备37020202001323号

鲁公网安备37020202001323号 | 古镇口园区地址:青岛市西海岸新区海军路88号 南海路园区地址:青岛市市南区南海路7号 科考船码头基地:青岛市西海岸新区长江东路8号 |

邮编:266000 邮件:iocas@qdio.ac.cn 电话:0532-82898611 传真:0532-82898612 |