海洋所揭示大陆板内玄武岩记录太平洋板块俯冲历史

近日,中国科学院海洋研究所大洋岩石圈与地幔动力学课题组在Nature Index期刊Geophysical Research Letters发表了题为“Intraplate Basalts in Eastern Continental China Record the Subduction History of the Pacific Plate”的文章,揭示了中国东部大陆板内玄武岩记录太平洋板块俯冲历史。

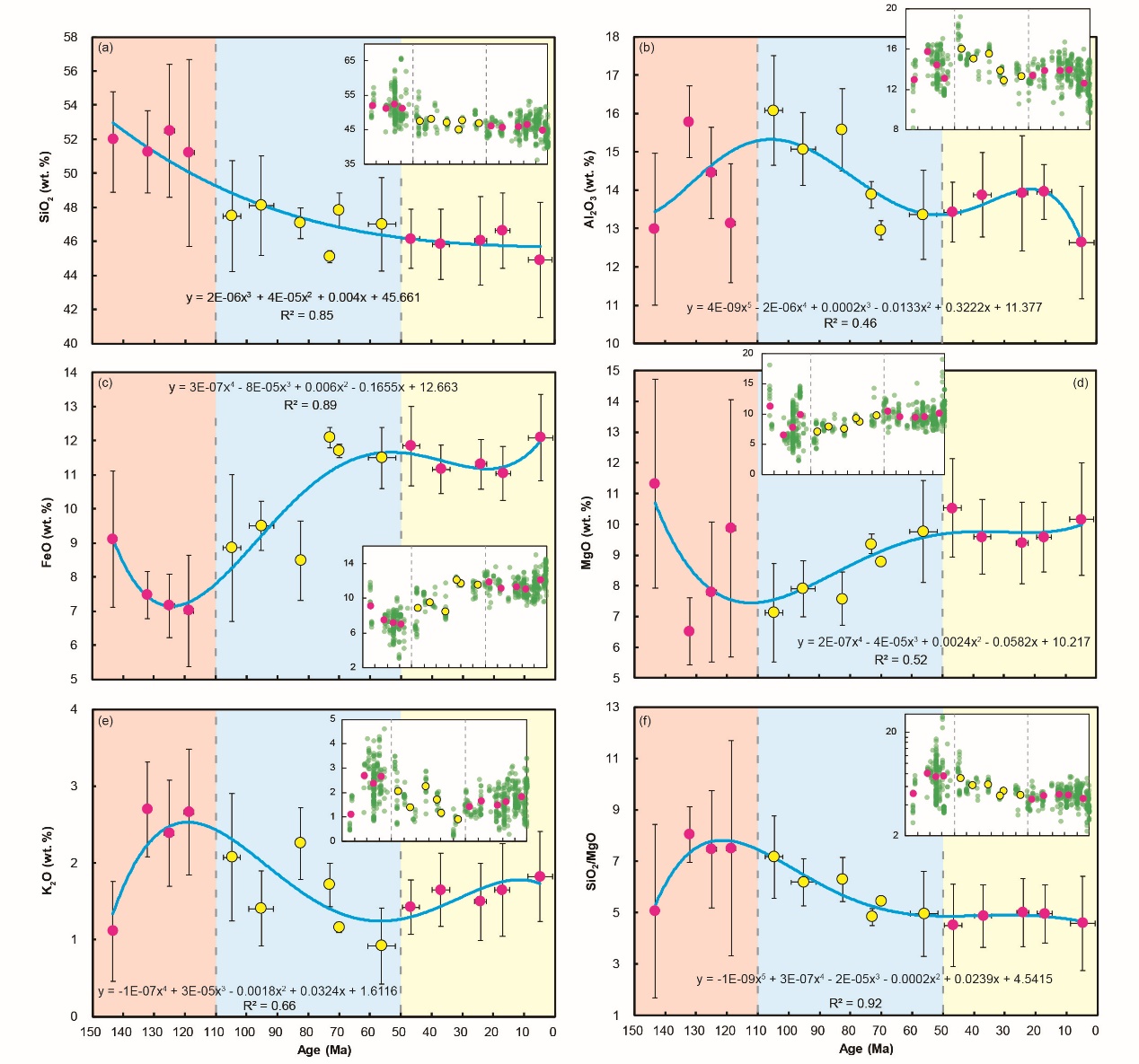

中国东部的中-新生代火山岩如同地质记录仪,清晰保存了太平洋板块的俯冲历史。研究者通过分析716个具有原始成分特征(Mg# ≥ 0.6)的火山岩样本,建立了1.5亿年以来完整的地球化学时序变化图谱。这些火山岩的地球化学成分在约1.1亿年前和5000万年前发生两次显著转变(图1),对应古太平洋板块俯冲停止和现代西太平洋俯冲开始的两个关键构造事件。约1.1亿年前:火山岩开始从高硅、低铁、高钾、富集不相容元素,逐渐转变为低硅、高铁、低钾、贫不相容元素。这一时期恰逢古太平洋板块停止向中国东部俯冲。约5000万年前:火山岩成分再次转变,钾和不相容元素含量逐渐升高,标志着现代西太平洋板块开始俯冲。

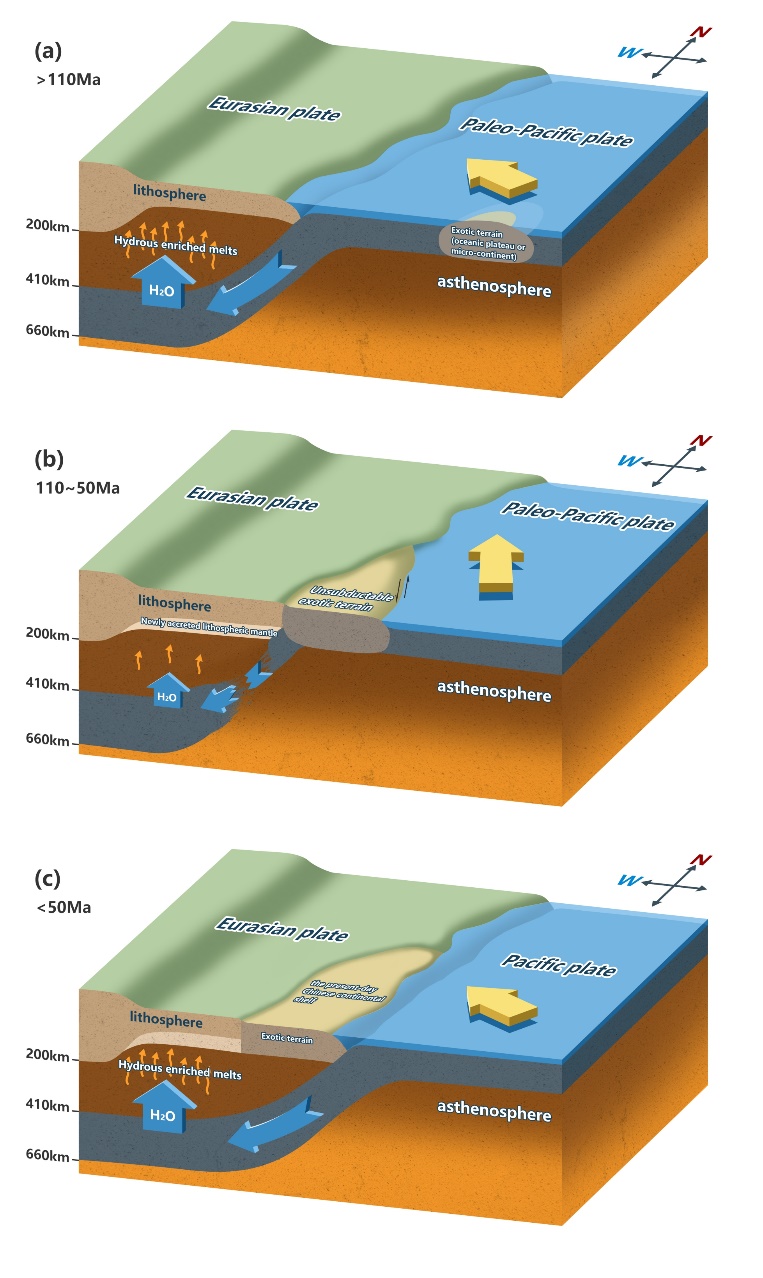

这些火山岩的成分变化与太平洋板块俯冲构造事件的契合并非偶然,而是与俯冲滞留于地幔过渡带(410至660公里)的太平洋板块的脱水行为密切相关(图2)。板块脱水会控制上覆岩石圈的厚度、地幔熔融的深度和程度,从而直接影响火山岩的地球化学成分。该项研究从地球化学角度系统论证了中国东部板内火山岩与太平洋板块俯冲历史的成因联系,为理解大陆板内火山活动的起源提供了全新视角。

图1 中国东部板内火山岩自1.5亿年以来的成分变化

图2 自>1.1亿年以来,太平洋板块俯冲方向的转变和地幔过渡带(410-660 km)中滞留太平洋板块的脱水作用对岩浆作用的控制作用。[(a)110 Ma前,古太平洋板块NW方向俯冲于中国东部之下,其在地幔过渡带中的脱水造成了上覆岩石圈的减薄和中生代岩浆作用。(b)110-50 Ma,古太平洋板块的俯冲方向自NW转变为NNW,与中国东部大陆边缘为转换断层接触,俯冲脱水停止,岩浆活动稀少,岩石圈增厚。(c)50 Ma后,现今的太平洋板块WNW向俯冲于中国东部之下,板块脱水作用和火山活动重启,岩石圈增厚停止。]

该论文的第一作者兼通讯作者是中国科学院海洋研究所孙普副研究员,合作作者包括中国地质大学(北京)牛耀龄教授、中国科学院海洋研究所郭鹏远副研究员等。该研究得到国家自然科学基金、山东省自然科学基金等项目的共同资助。

论文信息:

Sun, P.*, Niu, Y., Guo, P., Duan, M., Wang, X. and Gong, H., 2025. Intraplate Basalts in Eastern Continental China Record the Subduction History of the Pacific Plate. Geophysical Research Letters, 52(16): e2024GL114411.

附件下载:

鲁公网安备37020202001323号

鲁公网安备37020202001323号 | 古镇口园区地址:青岛市西海岸新区海军路88号 南海路园区地址:青岛市市南区南海路7号 科考船码头基地:青岛市西海岸新区长江东路8号 |

邮编:266000 邮件:iocas@qdio.ac.cn 电话:0532-82898611 传真:0532-82898612 |