海洋所揭示晚始新世南大洋海底酸化过程及其多重驱动机制

近日,中国科学院海洋研究所古海洋与古环境研究组在国际地学期刊Global and Planetary Change(《全球和行星变化》)发表了题为“Coupled forcing of long eccentricity and silicate weathering on the carbonate dissolution in Southern Ocean during the late Eocene”的研究论文,综合利用高分辨率地球化学代用指标记录和地球系统碳循环模型数值模拟,系统重建了晚始新世暖期阶段(约39~35 Ma)南大洋地区碳循环的动态演化历史,进而揭示了轨道驱动与地表硅酸盐风化作用反馈对上述过程的耦合调控作用。

晚始新世是地球历史上典型的温室气候阶段,期间多次发生过全球性的海底碳酸盐补偿深度(CCD)快速变浅和碳酸盐溶解事件。然而,迄今为止在上述大规模且节律性明显的碳循环扰动过程及其驱动机制方面仍存在着颇多争议,特别是缺少对古环境变化异常敏感的中-高纬度地区的高质量沉积记录。

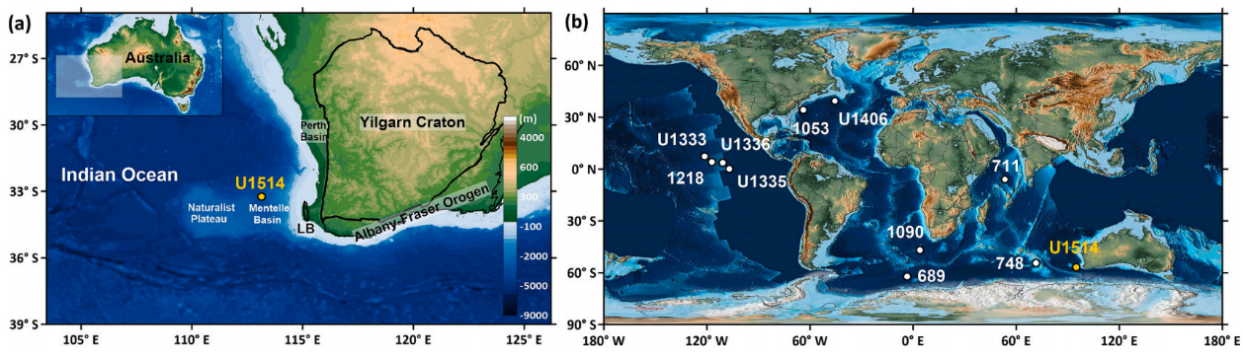

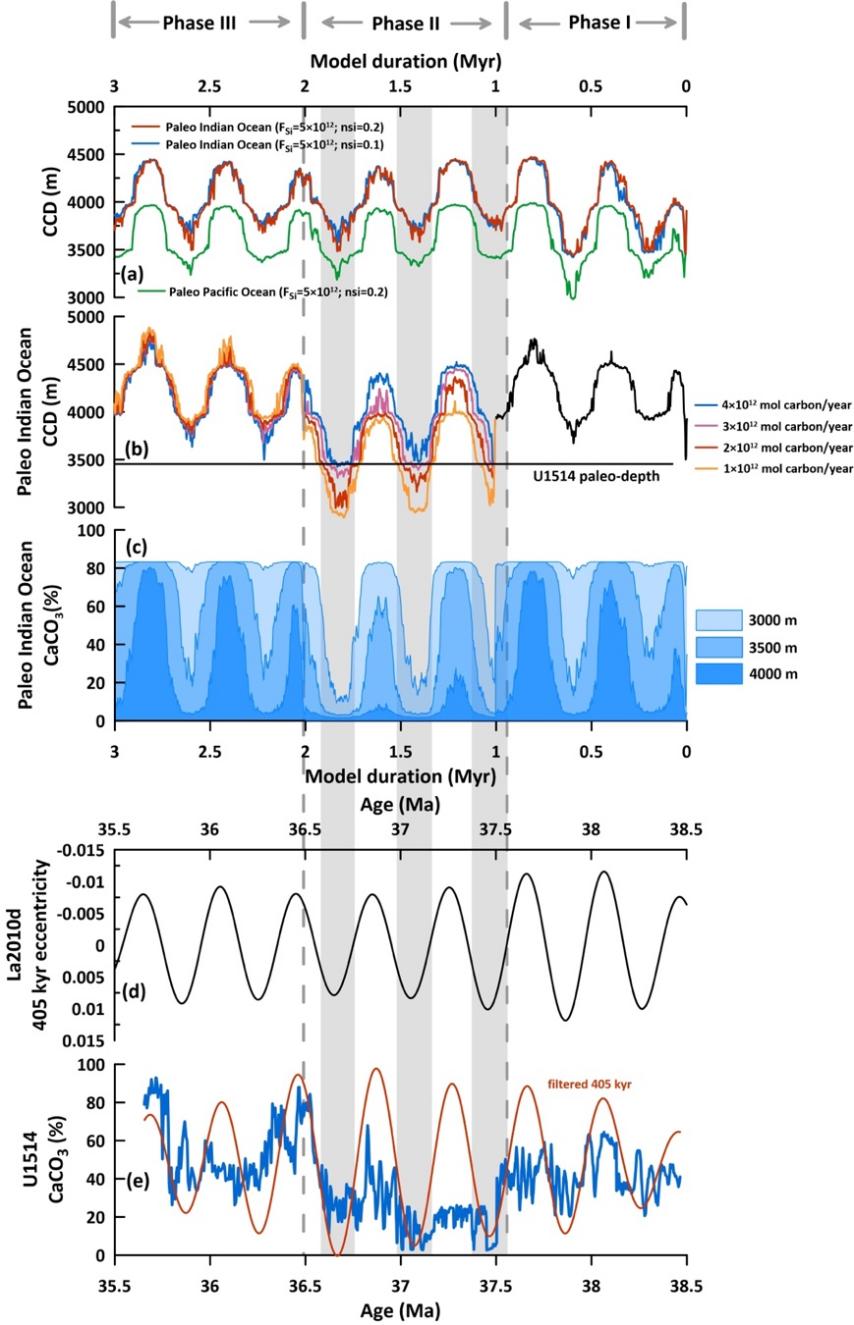

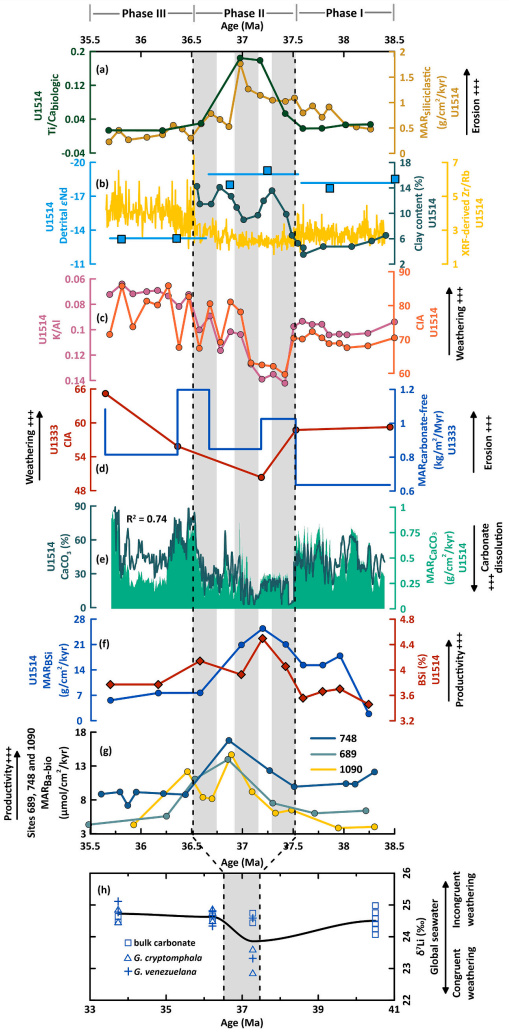

研究团队基于国际大洋发现计划(IODP)369航次在南大洋U1514站位(其古纬度为53~54°S;图1)获得的沉积连续且高时间分辨率的碳酸盐记录发现:晚始新世暖期时(约37.5~36.5 Ma)呈现出明显的贫碳酸盐沉积特征(图2),表明期间南大洋曾发生过强烈的深海碳酸盐溶解过程。当时的地表水文循环与物理剥蚀作用显著加剧,并伴随着陆表风化作用模式的变迁——由一致性风化(对应着粘土的溶解)转向不一致性风化(对应着粘土的形成;图3)。

结合地球系统碳循环模型模拟的研究结果进一步表明:晚始新世暖期阶段(约37.5~36.5 Ma)南大洋中三次碳酸盐溶解过程的高潮均和长偏心率极大值所对应的气候暖期同步出现,即长偏心率周期强迫在轨道时间尺度上对全球CCD的节律性波动发挥着至关重要的调控作用(图2)。而在更长的构造时间尺度上,晚始新世暖期阶段(约37.5~36.5 Ma)持续增强的陆表粘土形成过程有效地固定了深海碳酸盐形成所需要的钙与镁阳离子(图3),其和轨道信号的叠加作用,最终导致了长达约一百万年的CCD持续变浅与全球性碳酸盐溶解过程。上述发现揭示了晚始新世地球系统碳循环失衡和海洋酸化事件的成因机制,凸显了轨道强迫与地表硅酸盐风化作用反馈在调控当时全球碳循环过程中的关键作用,也为科学地应对当前以及未来全球变暖背景下的海洋酸化潜在危机提供了重要启示。

图1 (a)现在和(b)晚始新世时(~37.0 Ma)U1514站位地理位置

图2 晚始新世研究区地球化学代用指标记录与地球系统模型模拟结果间对比

图3 晚始新世研究区碳酸盐溶解过程的潜在驱动机制

论文第一作者为中国科学院海洋研究所范庆超博士研究生,通讯作者为中国科学院海洋研究所徐兆凯研究员和德国美因茨大学Philip Pogge von Strandmann教授,主要合作者包括自然资源部第一海洋研究所李铁刚研究员、广州海洋地质调查局陈红瑾博士、同济大学王薇博士与青岛海洋地质研究所孙天琪博士。该研究得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划和中国科学院战略性先导科技专项(B类)等的联合资助。

论文信息:

Qingchao Fan, Zhaokai Xu*, Philip A.E. Pogge von Strandmann*, Hongjin Chen, Wei Wang, Tianqi Sun, Tiegang Li, 2025. Coupled forcing of long eccentricity and silicate weathering on the carbonate dissolution in Southern Ocean during the late Eocene. Global and Planetary Change, 255, 105056. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2025.105056.

附件下载:

鲁公网安备37020202001323号

鲁公网安备37020202001323号 | 古镇口园区地址:青岛市西海岸新区海军路88号 南海路园区地址:青岛市市南区南海路7号 科考船码头基地:青岛市西海岸新区长江东路8号 |

邮编:266000 邮件:iocas@qdio.ac.cn 电话:0532-82898611 传真:0532-82898612 |