海洋所在地幔不均一性研究方面取得新进展

近日,Nature Index期刊Geochimica et Cosmochimica Acta在线发表了中国科学院海洋研究所大洋岩石圈与地幔动力学课题组题为“Large zinc isotope variations in eastern Pacific seamount basalts as a result of mantle metasomatism”的研究论文,通过对东太平洋洋隆(EPR)附近海山玄武岩的系统研究,发现了迄今为止大洋玄武岩中最大的锌(Zn)同位素变化,为理解地幔化学结构提供了全新认识。

研究团队选取EPR 5°~15°N范围内远离洋脊的海山作为研究对象。这些由小体积岩浆直接喷发形成的火山,如同一个“快速通道”,避免了洋中脊岩浆房中的混合均一化作用,完好保存了地幔源区的原始化学信息,成为揭示地幔真实不均一性的绝佳窗口。

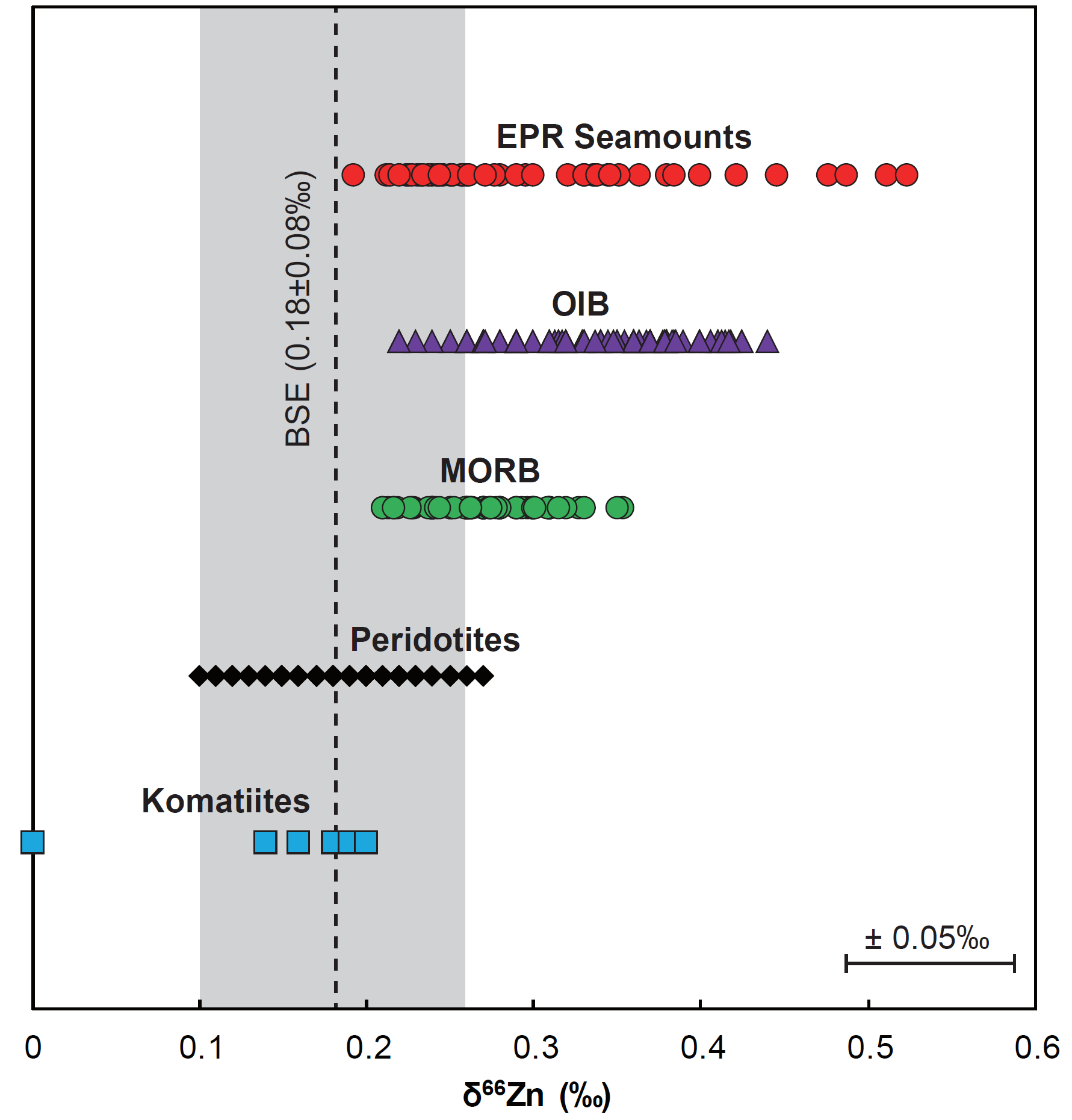

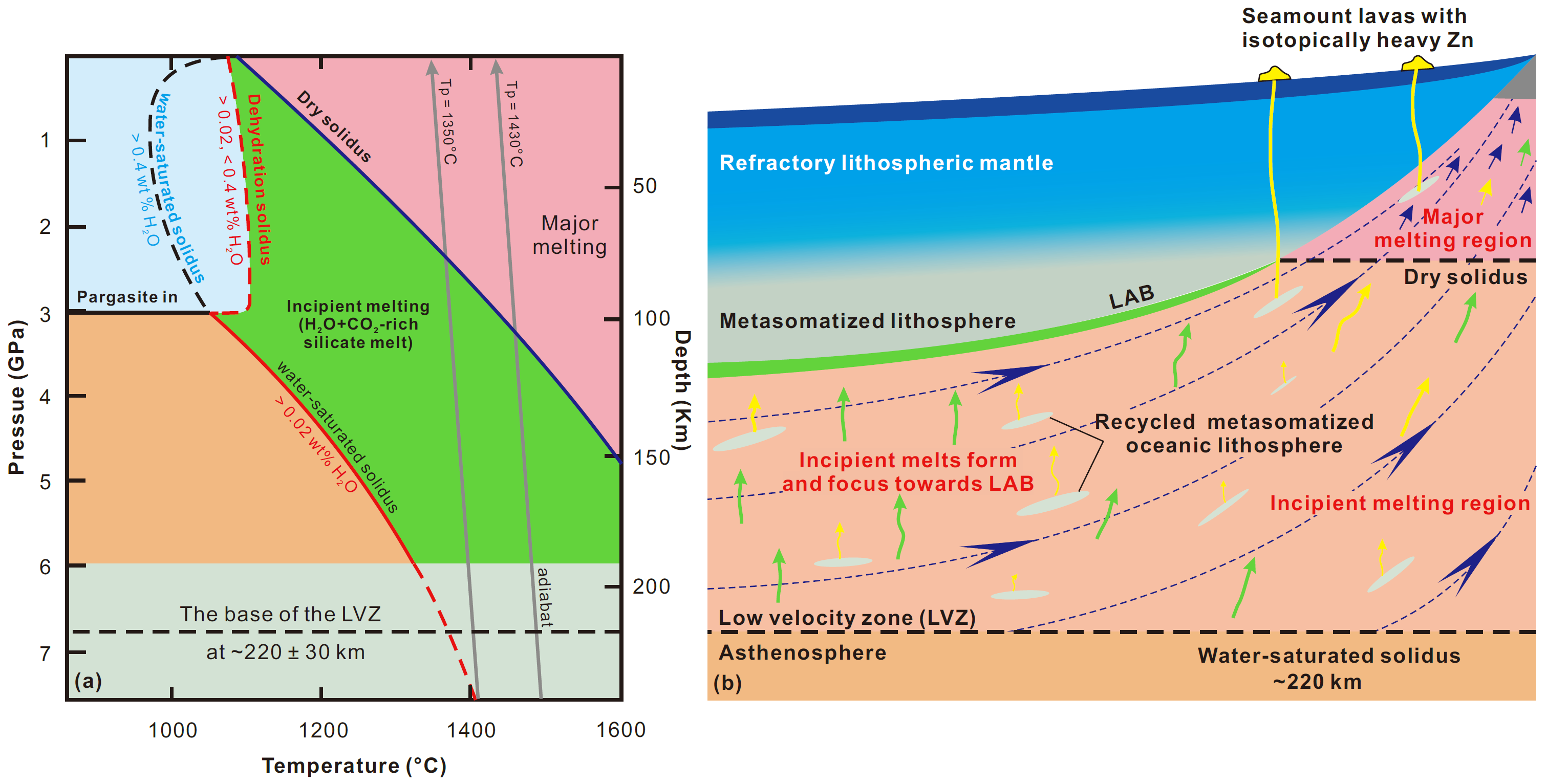

研究结果显示,这些海山玄武岩的锌同位素组成(δ66Zn)变化范围极大,从0.19‰到0.52‰,创造了未蚀变大洋玄武岩的新纪录(图1)。更重要的是,锌同位素值与其他地球化学参数呈现出显著的系统性变化规律。例如,δ66Zn与CaO含量、CaO/Al₂O₃比值呈明显负相关,与碳酸盐熔体参与的地幔源区特征不符,否定了以往认为“重锌同位素来自再循环碳酸盐”的观点。高δ66Zn样品同时具有富集的不相容元素含量和富集的Sr-Nd-Pb同位素特征,表明其来源于古老的、低程度熔体交代的地幔源区。这种低程度熔体交代作用可能发生在大洋盆地下的地震波低速带中,是自板块构造启动以来持续进行的重要地质过程。

图1 东太平洋洋隆(EPR)海山玄武岩与文献报道洋岛玄武岩(OIB)、洋中脊玄武岩(MORB)、地幔橄榄岩(Peridotites)、科马提岩(Komatiites)的锌同位素值(δ66Zn)对比

图2 (a) 地震波低速带(LVZ)中低程度熔体形成的岩石学模型,(b)大洋岩石圈之下地幔交代和岩浆形成过程示意图

该研究系统揭示了东太平洋上地幔中存在显著的锌同位素不均一性,并提出低程度熔体交代作用是导致地幔源区化学成分和同位素不均一性的主要机制。这一发现不仅深化了对地幔演化的认识,也为理解全球范围内玄武岩的成因提供了新的同位素示踪工具。

该研究由中国科学院海洋研究所、中国地质大学(北京)和中国海洋大学等多家单位合作完成。论文第一作者兼通讯作者是中国科学院海洋研究所孙普副研究员,合作作者包括中国地质大学(北京)牛耀龄教授、陈艳虹副教授,中国海洋大学李东永等。该研究得到国家自然科学基金、山东省自然科学基金等项目的共同资助。

论文信息:

Sun, P.*, Niu, Y., Chen, Y., Duan, M., Li, D., Chen, S., Guo, P., Gong, H. and Wang, X., 2025. Large zinc isotope variations in eastern Pacific seamount basalts as a result of mantle metasomatism. Geochimica et Cosmochimica Acta. https://doi.org/10.1016/j.gca.2025.07.031

附件下载:

鲁公网安备37020202001323号

鲁公网安备37020202001323号 | 古镇口园区地址:青岛市西海岸新区海军路88号 南海路园区地址:青岛市市南区南海路7号 科考船码头基地:青岛市西海岸新区长江东路8号 |

邮编:266000 邮件:iocas@qdio.ac.cn 电话:0532-82898611 传真:0532-82898612 |