海洋所研究揭示棉兰老-新几内亚汇聚区平衡态转换动力机制

近日,中国科学院海洋研究所海洋动力与生态环境模拟与预报研究组基于建立的太平洋-印度洋区域海洋动力模拟系统(MPIOS),揭示了局地季风调控棉兰老-新几内亚汇聚区不同平衡态之间发生季节转换的动力机制,并提出了汇聚区平衡态变化对上层印尼贯穿流(ITF)流量具有重要影响的新观点,研究成果发表于国际学术期刊Journal of Geophysical Research: Oceans。

棉兰老流-新几内亚沿岸流/潜流在棉兰老岛以南,新几内亚岛以北形成了棉兰老-新几内亚汇聚区,该区域不仅是维持西太平洋暖池热力结构的关键,其变化还对区域海洋动力过程及全球气候系统具有深远影响。过往观测和简化模型研究指出,汇聚区内存在入侵态(penetrating)、阻塞态(choking)及甩涡态(eddy-shedding)三种平衡态。然而,关于这些平衡态之间转换的动力机制尚不明确;作为ITF的关键源区,该汇聚区平衡态的变化如何影响ITF流量仍不清楚。

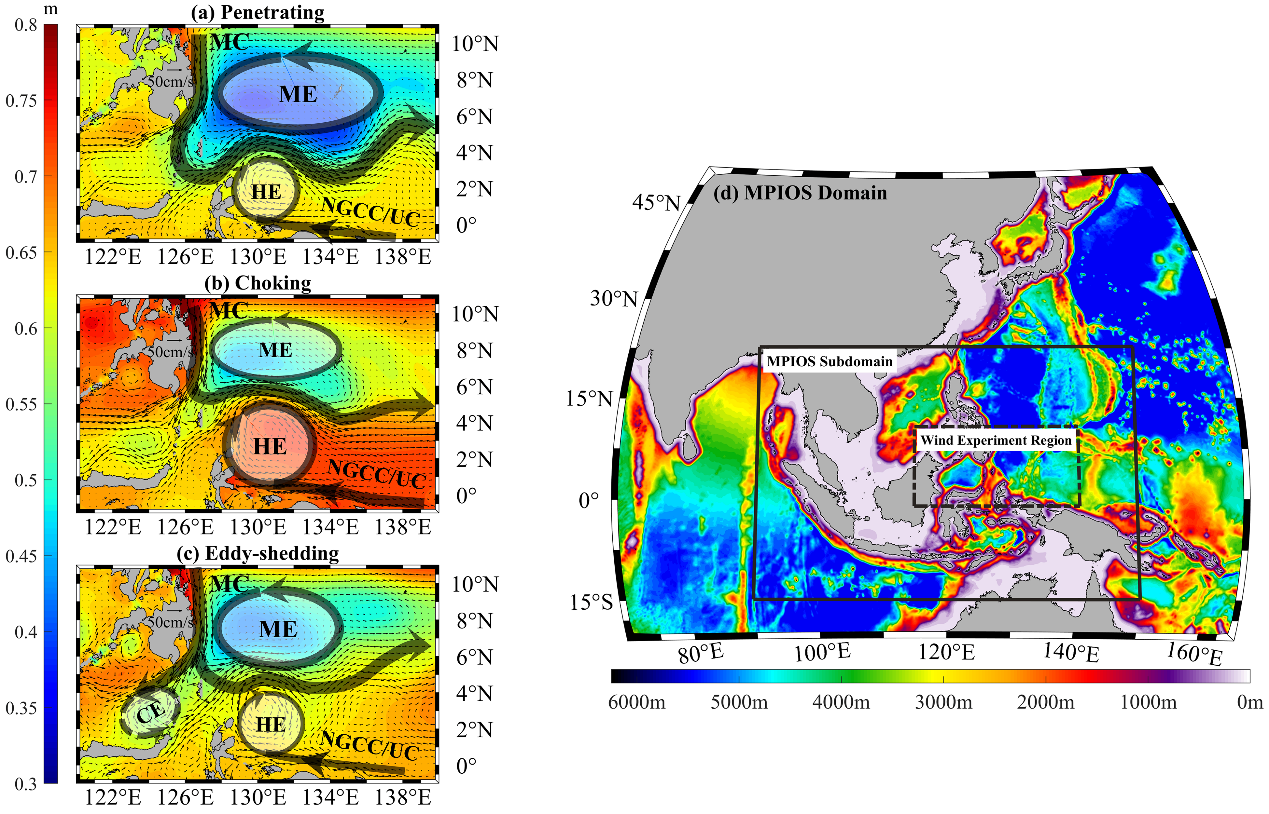

图1 汇聚区内三种平衡态 [(a)入侵态、(b)阻塞态、(c)甩涡态] 示意图。(d)MPIOS模式范围及局地季风实验区域示意图。

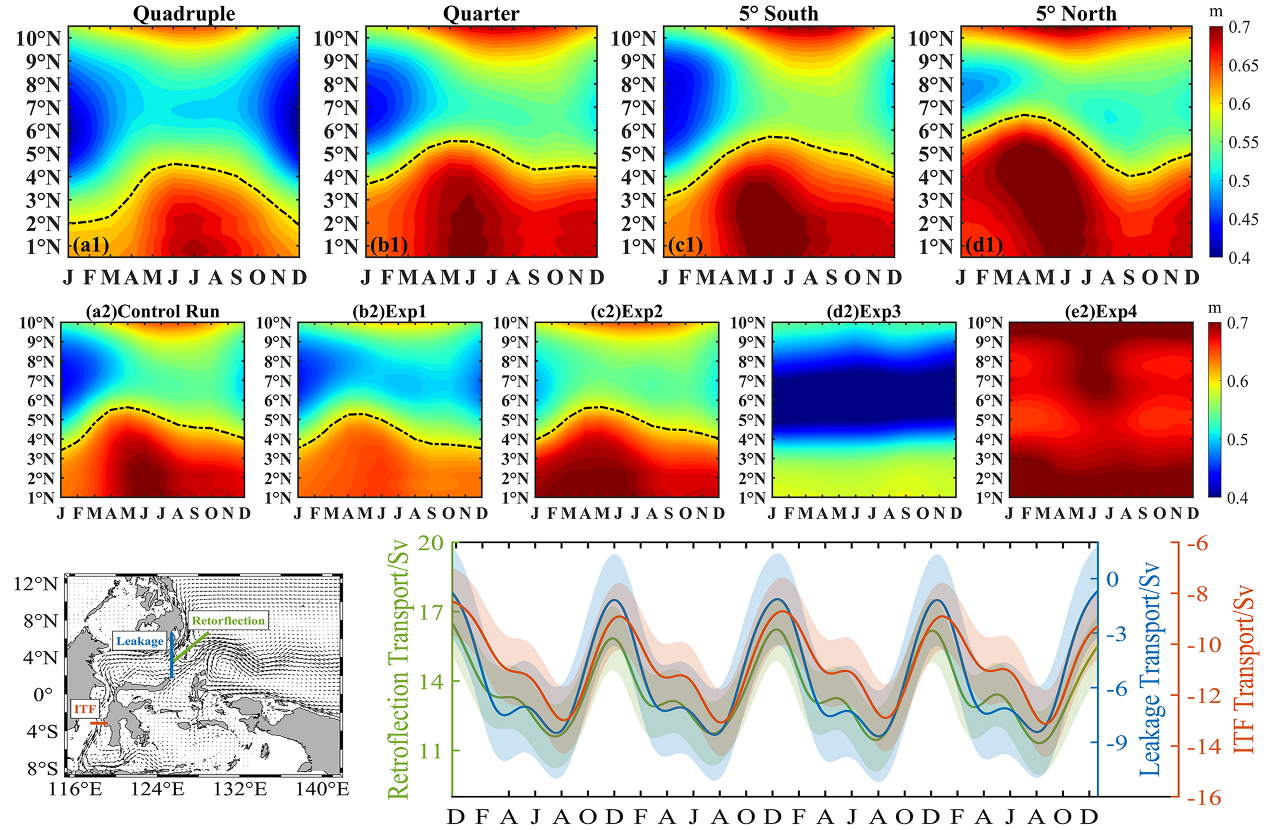

研究团队建立的MPIOS模式准确模拟出了汇聚区内入侵态与阻塞态间的季节转换以及甩涡态的发生过程。通过一系列局地季风敏感性实验,研究揭示了局地季风通过相反的涡度输入调控棉兰老流与新几内亚沿岸流/潜流的相对强度,从而驱动入侵态与阻塞态之间季节转换。敏感性实验还发现,季风向赤道移动或者增强有利于甩涡态的出现,进而改变汇聚区内平衡态的季节循环特征。进一步分析表明,汇聚区平衡态通过调节棉兰老流入侵苏拉威西海的净流量(Leakage)和返回太平洋的流量(Retroflection),显著影响上300m层ITF流量的季节变化。

图2 上:季风经向移动及增强/减弱实验,汇聚区经向平均的海表高度时间-纬度分布。中:不同边界条件情况下,季风及年平均风实验,汇聚区经向平均的海表高度时间-纬度分布。下:计算得到的棉兰老流入侵苏拉威西海净流量(Leakage)、返回太平洋流量(Retroflection)及ITF流量季节变化。

该研究成果明确了局地季风在棉兰老-新几内亚汇聚区平衡态季节转换中的关键动力作用,深化了对双西边界流汇聚系统动力过程的理解,并阐明了平衡态调控上层ITF季节变化的可能机制,为ITF季节变异提供了新的理论依据。

论文第一作者为中国科学院海洋研究所博士后李宇轩,中国科学院海洋研究所杨德周研究员、潜艇学院过武宏教授为论文共同通讯作者,合作作者包括尹宝树研究员和印尼国家研究与创新署的Dwiyoga Nugroho研究员。该研究得到国家自然科学基金委重大项目、国家自然科学基金等项目的支持。

论文信息:

Li, Y., Guo, W.*, Yang, D.*, Xu, L., Gao, G., He, Z., et al. (2025). Local monsoon drives seasonal transition of equilibrium states in the Mindanao-New Guinea Confluence. Journal of Geophysical Research: Oceans, 130, e2024JC021943. https://doi.org/10.1029/2024JC021943.

附件下载:

鲁公网安备37020202001323号

鲁公网安备37020202001323号 | 古镇口园区地址:青岛市西海岸新区海军路88号 南海路园区地址:青岛市市南区南海路7号 科考船码头基地:青岛市西海岸新区长江东路8号 |

邮编:266000 邮件:iocas@qdio.ac.cn 电话:0532-82898611 传真:0532-82898612 |