海洋所观测发现赤道西太平洋深层季节内变异并揭示其机制

近期,中国科学院海洋研究所深海动力学研究组基于长期连续潜标观测,观测发现赤道西太平洋深层1500~3000米存在较强季节内变异,其平均动能量级达10 cm2 s-2,并存在季节循环,研究进一步揭示了深层季节内变异的动力机制,并建立起能量向深海传递的路径,成果发表在国际学术期刊Journal of Physical Oceanography。

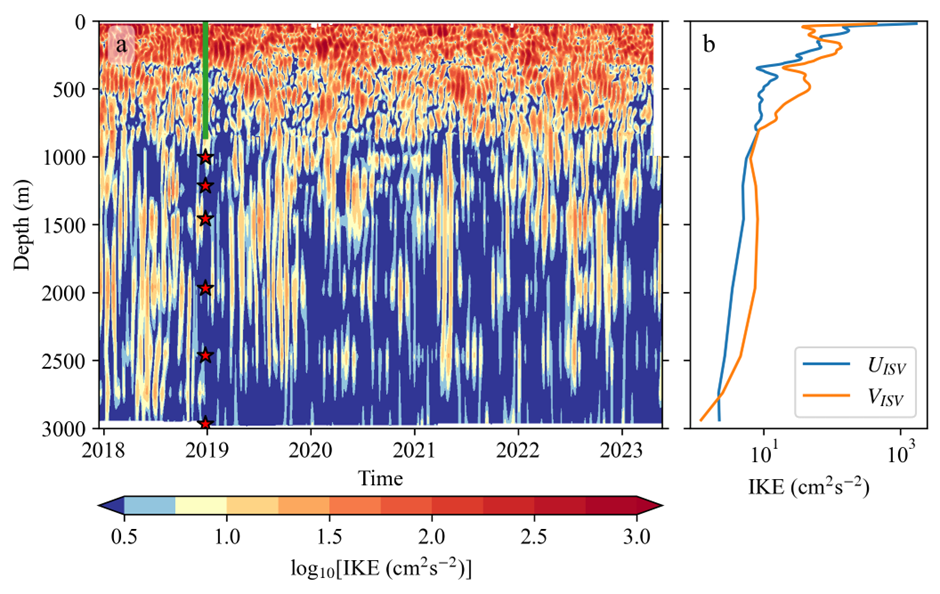

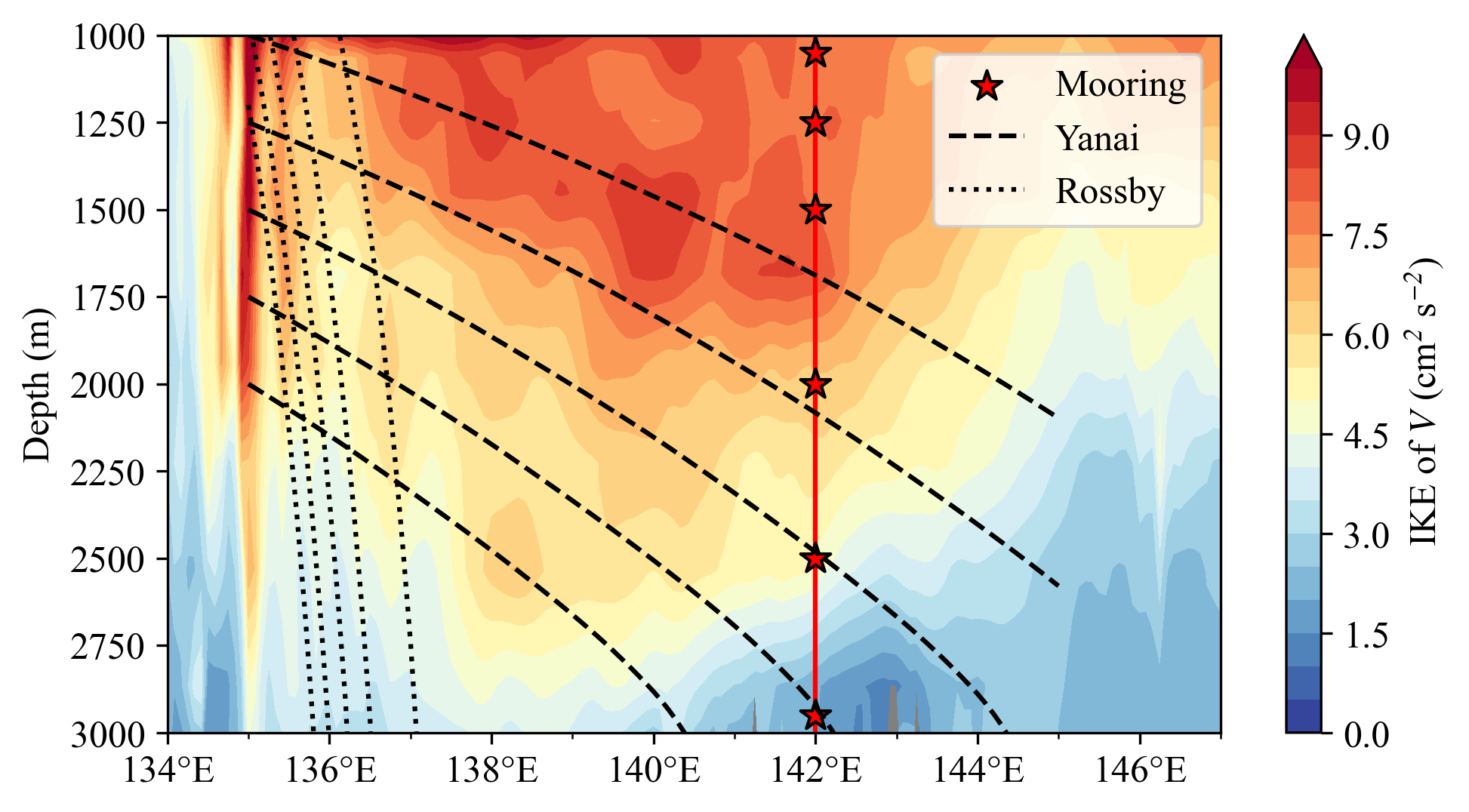

研究团队利用在赤道142°E获取的长达五年的潜标流速观测数据,发现1500~3000米深度范围内存在显著的深层季节内动能,主要集中在40~90天周期范围且以经向流速为主导。通过频率-垂直模态谱分析,研究发现约81%的深层季节内动能可归因于赤道柳井波,其余19%则与罗斯贝波有关,且能量主要集中于2~6垂直模态。这一垂直模态特征可能与低频纬向流的正压不稳定过程密切相关,后者的能量同样主要集中在2~6垂直模态。

进一步分析表明,观测到的深层季节内变异的频率呈现明显的季节循环,并与深层纬向流速呈显著负相关。这一关系可由多普勒频移效应解释,并表明观测到的柳井波具有向西的相速度。结合再分析数据,研究团队成功追踪到1500~3000米深层季节内动能的能量来源,其起源于134°E~137°E之间1000~1750米的中层西边界区域,由中层流的水平切变引发的正压不稳定过程产生,并通过柳井波向东向下传播至深层。该成果揭示了柳井波在赤道海洋中层与深层之间能量传递过程中的关键作用,为理解上层海洋能量与信号如何向深海传递提供了新视角。

图1 潜标观测到的(a)季节内动能随时间与深度的变化以及(b)纬向和经向流速分量平均季节内动能的垂直剖面

图2 西太平洋赤道季节内动能从中层到深层通过柳井波的传播路径

论文第一作者为海洋所特别研究助理张航博士,通讯作者为汪嘉宁研究员,合作者包括王凡研究员、张志祥博士、马卫东博士和南海所杜岩研究员。研究得到了国家自然科学基金委等资助。

论文信息:

Hang Zhang,Jianing Wang*,Zhixiang Zhang,Weidong Ma,Fan Wang,Yan Du. Observed Deep Intraseasonal Variability in the Western Equatorial Pacific Ocean: Yanai Waves originated from the Western Boundary,Journal of Physical Oceanography,2025,DOI: https://doi.org/10.1175/JPO-D-25-0031.1.

附件下载:

鲁公网安备37020202001323号

鲁公网安备37020202001323号 | 古镇口园区地址:青岛市西海岸新区海军路88号 南海路园区地址:青岛市市南区南海路7号 科考船码头基地:青岛市西海岸新区长江东路8号 |

邮编:266000 邮件:iocas@qdio.ac.cn 电话:0532-82898611 传真:0532-82898612 |