海洋所研究发现西太平洋最小含氧带可显著增强深海碳汇

近日,中国科学院海洋研究所海洋生源物质循环与碳汇过程研究组在揭示西太平洋最小含氧带(OMZ)对深海碳汇影响方面取得新认识,系列研究成果发表在国际学术期刊Marine Environmental Research上。

大洋OMZ作为横亘在大洋上中层广阔的低氧水体,其在全球变暖的背景下调控海洋生态系统变化、海洋生物种群分布、全球物质循环和气候变化等中发挥着不言而喻的重要作用。西太平洋OMZ分布复杂且变化剧烈,对海洋碳循环特别是碳汇过程产生了重要影响,但西太平洋OMZ的结构变化、碳与OMZ低氧环境的耦合关系以及碳汇演化趋势并不清晰,亟须探明。

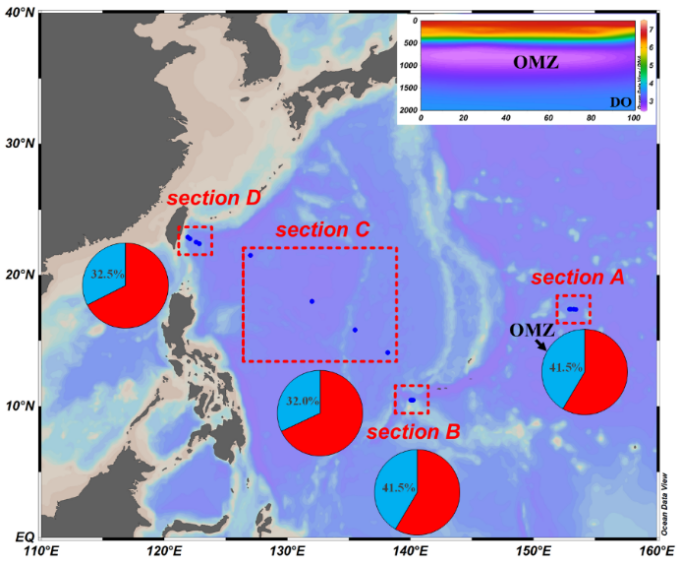

研究团队基于多个航次的西太平洋调查,在剖析溶解氧(DO)、颗粒有机碳(POC)、溶解有机碳(DOC)、溶解无机态碳(DIC)、营养盐等分布变化基础上,探究了西太平洋OMZ的结构特征、控制因素和对碳的影响。结果表明,西太平洋OMZ的总体强度较弱,应以3.2 mg/L为DO阈值,西太平洋不同区域OMZ垂直和水平方向上具有显著的差异性。垂直方向上,海水分层对OMZ的范围有重要影响,各个断面OMZ的上边界均位于盐度跃层之下,DO最小值均位于温跃层以深的水层。水平方向上,东、西太平洋的OMZ存在密切的联系,东太平洋的OMZ以“水舌”状侵入西太平洋,并在10°N附近存在向西最大的延伸。具体来看,上层水体受北赤道流影响,中下层水体受南极中层水和南极底层水的流动路径影响,使OMZ在2000 m水柱中的比例呈现自东向西降低趋势,由A断面的41.5%逐渐降至D断面的32.5%。OMZ上方30~200 m的水层中碳的变化最为剧烈,在OMZ内部,由于DO维持在较低水平,碳的变化不大。DOC和POC在OMZ的上方、内部和下方呈现一致的变化趋势。

图1 西太平洋OMZ垂直范围自东向西逐渐减小

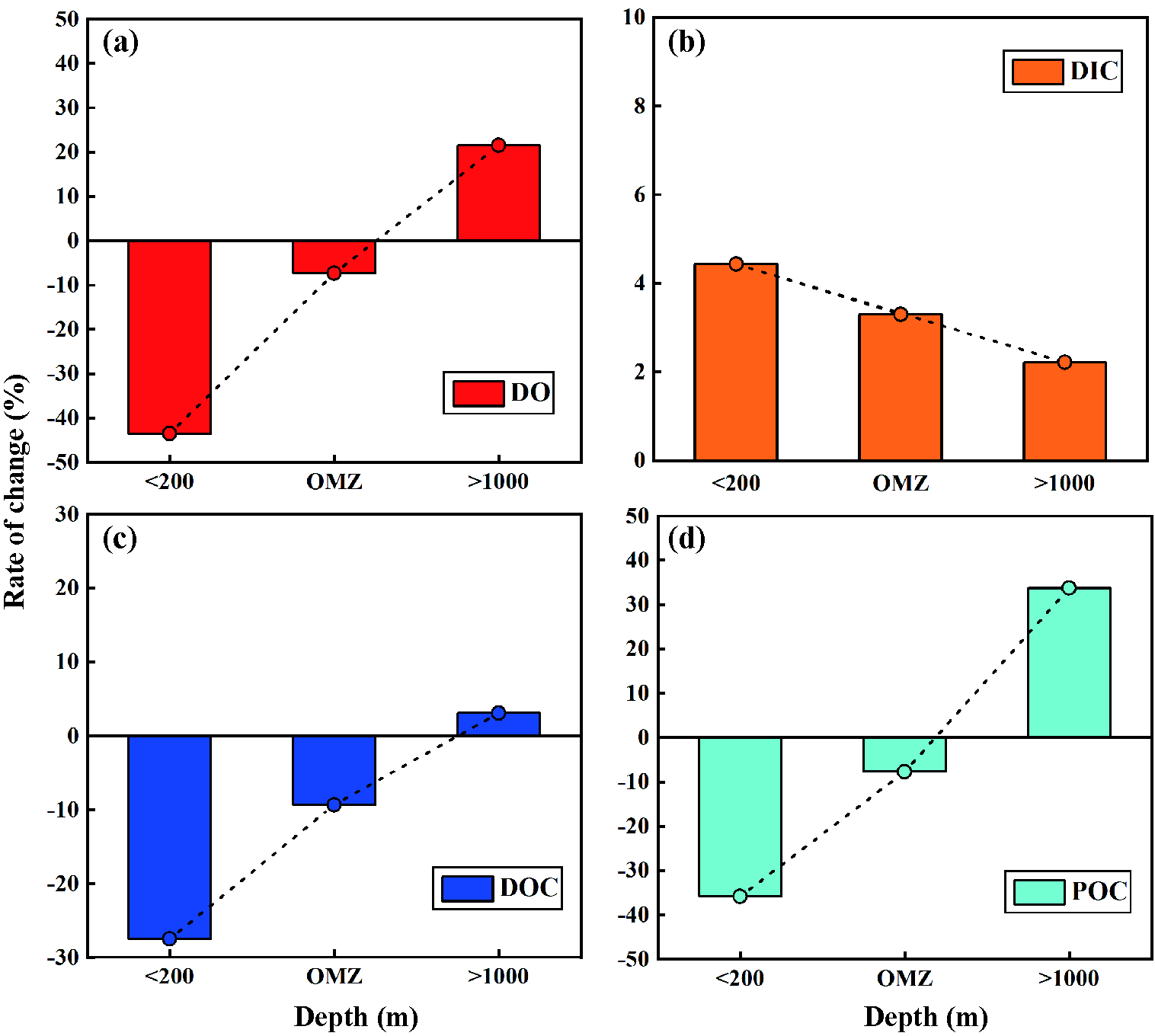

研究的重要发现是,DO在有机碳向无机碳的转化过程中起着决定性作用,OMZ的内部DOC和POC的减少速率显著低于OMZ上方的水层,表明OMZ内部的有机质降解速率远低于OMZ的上方水体,OMZ加强了有机质向下层水的输送,这可显著增强深海的碳汇强度。由此可见,大洋OMZ在深海碳汇形成上意义重大。

图2 海水碳与OMZ的耦合关系

论文第一作者为中国科学院海洋研究所温丽联特别研究助理,通讯作者为宋金明研究员和马骏副研究员,李学刚、徐奎栋、戴佳佳、袁华茂、段丽琴、王启栋、邢建伟、曲宝晓、钟国荣等为共同作者。研究得到了国家自然科学基金、山东省自然科学基金等项目的支持。

论文信息:

[1] Wen, L., Ma, J.*, Li, X., Dai, J., Song, J.*, Wang, Q., Xu, K., Xing, J., Qu, B., Zhong, G., 2025a. The carbon transport mediated by the mild oxygen minimum zone (OMZ) in the seamount area of the Western Pacific. Marine Environmental Research 204, 106916.

[2] Wen, L., Ma, J.*, Li, X., Dai, J., Song, J.*, Wang, Q., Yuan, H., Xing, J., Qu, B., 2025b. Low oxygen in the open ocean: A case study of mild oxygen minimum zone (OMZ) in the Western Pacific. Marine Environmental Research 207, 107087.

附件下载:

鲁公网安备37020202001323号

鲁公网安备37020202001323号 | 古镇口园区地址:青岛市西海岸新区海军路88号 南海路园区地址:青岛市市南区南海路7号 科考船码头基地:青岛市西海岸新区长江东路8号 |

邮编:266000 邮件:iocas@qdio.ac.cn 电话:0532-82898611 传真:0532-82898612 |