海洋所在印度洋偶极子预测研究中取得进展

近日,中国科学院海洋研究所人工智能海洋学研究组在印度洋偶极子(IOD)这一关键气候现象的预测研究方向取得进展。相关成果以“Deep Learning Reveals ENSO's Footprint on the Indian Ocean Dipole: Insights From the Eastern Pacific (American) Coast”为题,发表在Geophysical Research Letters上 。

印度洋偶极子(IOD)是印度洋一种关键的海气相互作用模式,对全球气候与生态系统影响深远,但其精准预报一直是气候科学领域的难点。为攻克IOD这一复杂气候现象的预测难题,研究团队利用可解释性深度学习框架STPNet,将海表温度异常(SSTA)与海表高度异常(SSHA)数据相融合,使模型能够捕捉到行星波驱动的海洋热量“充放-放电”循环、印尼贯穿流等传统方法易于忽略的关键海洋动力过程。凭借多尺度金字塔结构,STPNet模型能高效提取从局地到全球的时空特征。结果表明,该模型成功将秋季IOD事件的有效预测提前期(lead time)延至8个月,达到了国际领先水平,其性能显著优于现有的动力及其他深度学习模型。

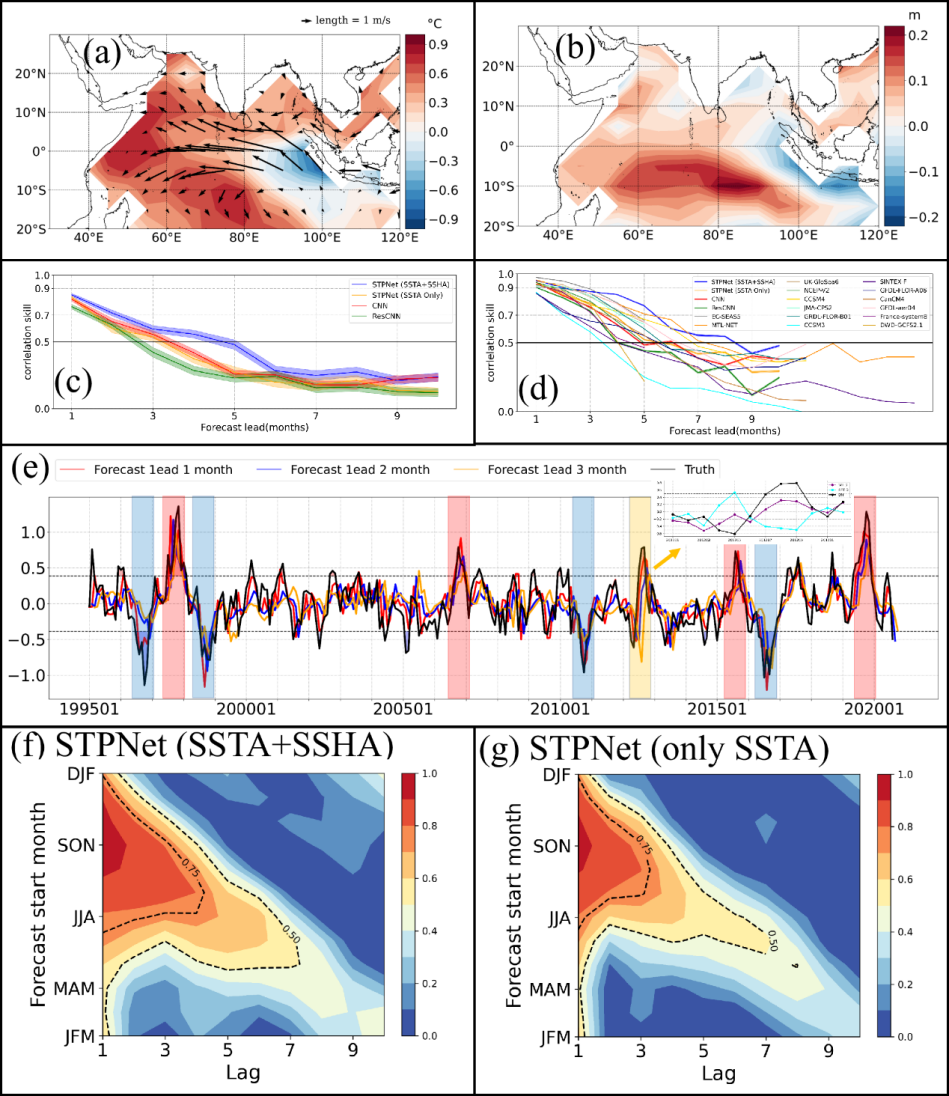

图 1. STPNet模型在不同提前月对IOD事件的预测表现

[(a) 四次正IOD事件(1997、2006、2015、2019 年)中SSTA、SSWA的平均状态。(b)与(a)相同,但变量为SSHA。(c) STPNet 与 CNN 和 ResNet 模型在所有季节的 IOD 预测相关系数比较。蓝线表示同时使用 SSTA 和 SSHA 训练的 STPNet,橙线表示仅使用 SSTA,红线表示同时使用 SSTA 和 SSHA 的 CNN,绿线表示同时使用 SSTA 和 SSHA 的 ResCNN。阴影区域代表 95% 的置信区间。(d) STPNet 与 CNN 和 ResNet 预测的 DMISON 的相关系数比较。(e) STPNet 预测的 DMI 在不同前导月的比较:1个月(红线)、2个月(蓝线)和3个月(橙线),子图显示1997年IOD事件:WTIO为紫色线,SETIO为浅蓝色线,DMI为黑色线。(f)STPNet 预测不同前导月的相关系数。(g) 与(f) 相同,但 STPNet 仅在 SSTA 上进行了训练。]

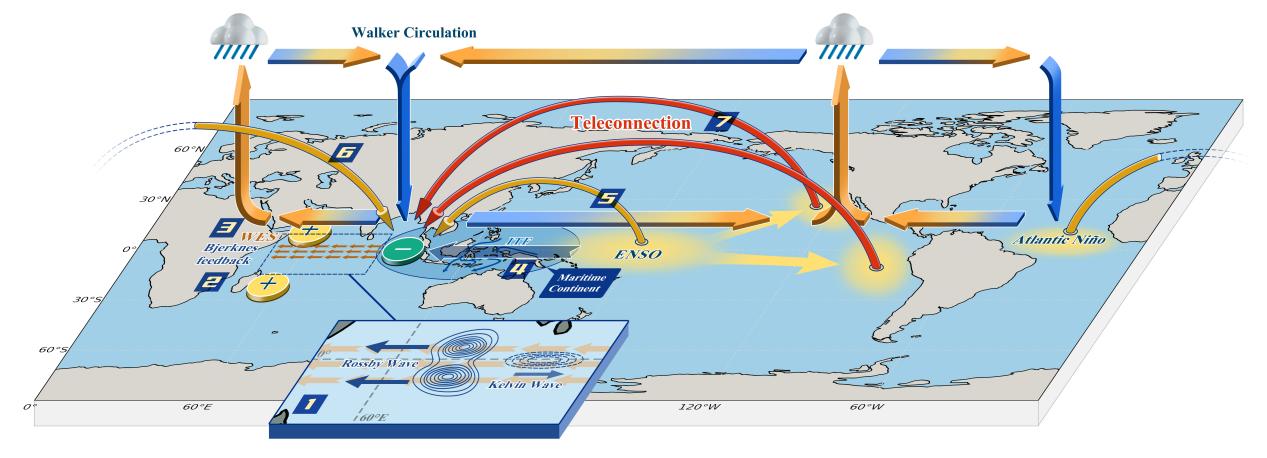

此外,通过模型的可解释性分析和一系列敏感性实验,研究团队证实了以往已知的IOD触发机制,如印度洋内部的“Bjerknes”反馈、ENSO通过沃克环流的远程影响等,同时首次识别出一个位于东太平洋(美洲)沿岸的新前兆区域 。进一步的滞后回归分析表明,这一新前兆与ENSO驱动下的太平洋热带外-副热带海温耦合过程紧密相关,为理解IOD的全球触发机制拼上了关键一环。

图2 STPNet模型识别出的全球IOD前兆信号区域

这项成果不仅为IOD的业务化精准预测提供了强大的新工具,也深化了对IOD触发机制的科学理解,为全球气候变化的适应性策略制定提供了科学依据。论文第一作者为中国科学院海洋研究所博士后王浩宇,李晓峰研究员为通讯作者,合作者还包括王晶副研究员。

论文信息:

Wang, H., Wang, J., & Li, X*. (2025). Deep learning reveals ENSO's footprint on the Indian Ocean Dipole: Insights from the Eastern Pacific (American) Coast. Geophysical Research Letters, 52, c2025GL118949. https://doi.org/10.1029/2025GL118949

附件下载:

鲁公网安备37020202001323号

鲁公网安备37020202001323号 | 古镇口园区地址:青岛市西海岸新区海军路88号 南海路园区地址:青岛市市南区南海路7号 科考船码头基地:青岛市西海岸新区长江东路8号 |

邮编:266000 邮件:iocas@qdio.ac.cn 电话:0532-82898611 传真:0532-82898612 |