海洋所提出热带西太平洋颗粒有机碳垂向转化与分层的新机制

近日,中国科学院海洋研究所海洋生源物质循环与海洋碳汇过程研究团队在国际学术期刊Ocean Science上发表研究论文,从稳定碳同位素(δ13C)视角研究提出了热带西北太平洋颗粒有机碳的垂向转化过程与分层的新机制。

海洋每年吸收约26亿吨大气二氧化碳。其中,颗粒有机碳(POC)通过“生物泵”过程从表层输送到深海,实现长期碳封存。然而,POC在沉降过程中会经历复杂的合成与降解过程,但其转化机制尚不明确。研究团队基于2022年“科学”号西太航次数据,通过分析POC、DIC及其δ13C值的垂直分布,发现该海域POC转化存在三个明显的生物地球化学层:POC快速合成-降解层(0~300米)、净降解层(300~1000米)和稳定层(1000~2000米)。

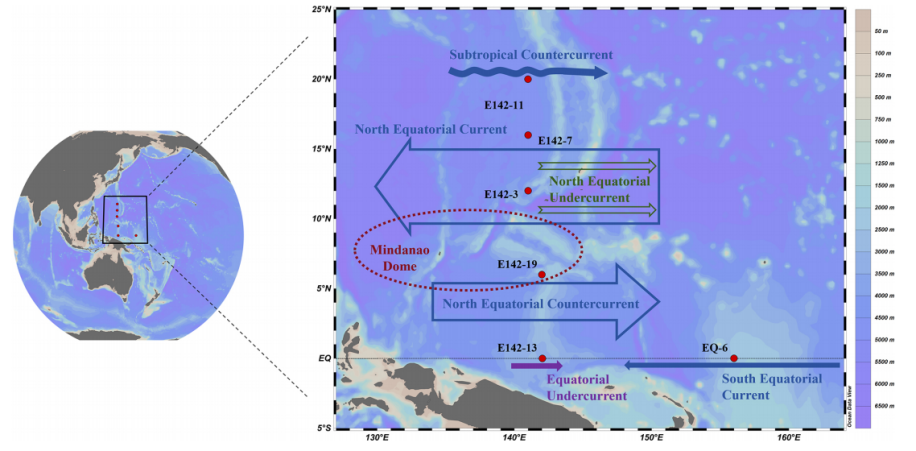

图1 研究区域站位

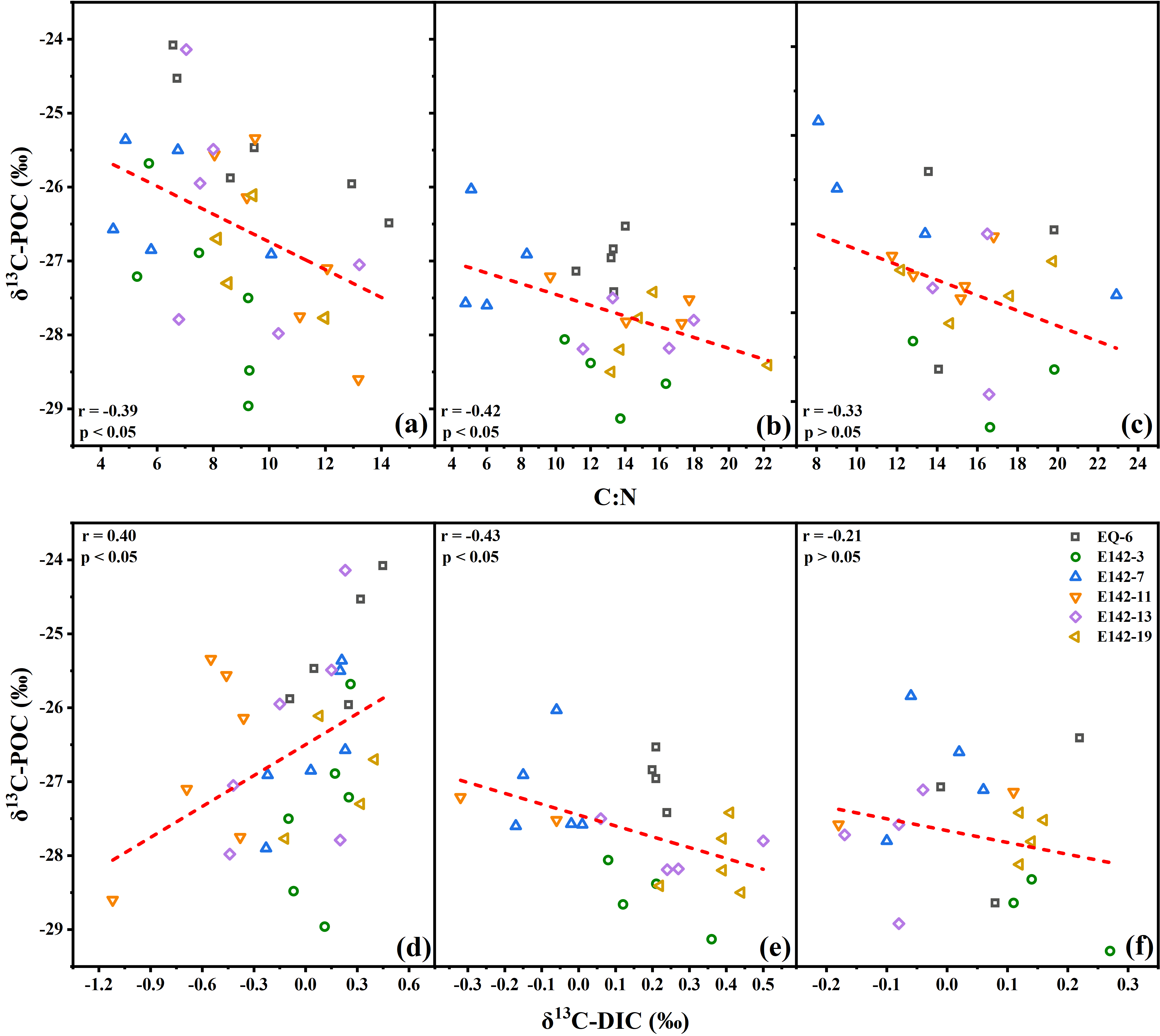

在快速合成-降解层中,δ13C-POC与C:N呈显著负相关,但与POC浓度无显著关系,表明其变化受控于选择性降解和光合作用的共同影响。在净降解层,光合作用基本停止,POC降解占据绝对主导。此时POC中δ13C较重的易降解组分(如氨基酸和糖类)的大量选择性降解导致δ13C-POC值随深度增加逐渐降低。在稳定层,POC浓度较低且主要由难降解的脂质组成,在低温、高压等环境限制下,POC降解速率显著减缓,其向DIC的转化极为有限。因此,尽管该层的POC浓度较低,但其长期稳定埋藏对深海碳汇的贡献不容忽视。

图2 热带西北太平洋地区(a)POC与δ13C-POC、(b)DIC与δ13C-DIC的垂直分布特征

研究还从δ13C角度划分了海洋水柱中POC转化的3个生物地球化学层,提出以氨基酸为代表的活性组分的优先降解是驱动δ13C-POC变化的主要因素。该研究深化了对海洋碳循环过程的认识,为构建更精确的海洋碳循环模型提供了重要的理论支撑。

图3 各层δ13C-POC与C:N及δ13C-DIC的关系

论文第一作者为中国科学院海洋研究所博士毕业生田德统,李学刚和宋金明研究员为共同通讯作者,马骏、袁华茂、段丽琴等为合作作者。该研究得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划等项目的支持。

论文信息:

Tian, D., Li, X.*, Song, J.*, et al. (2025). Biogeochemical layering and transformation of particulate organic carbon in the Tropical Northwestern Pacific Ocean inferred from δ13C. Ocean Science, 21, 1627–1639. https://doi.org/10.5194/os-21-1627-2025

附件下载:

鲁公网安备37020202001323号

鲁公网安备37020202001323号 | 古镇口园区地址:青岛市西海岸新区海军路88号 南海路园区地址:青岛市市南区南海路7号 科考船码头基地:青岛市西海岸新区长江东路8号 |

邮编:266000 邮件:iocas@qdio.ac.cn 电话:0532-82898611 传真:0532-82898612 |