海洋所揭示过去2200年黄河流域人-自然交互史的南黄海记录

近日,国际地学刊物《全球与行星变化》(Global and Planetary Change)在线发表了中国科学院海洋研究所海洋沉积与古气候研究组在黄河流域人地关系演化方面的最新研究成果。研究团队与英国伦敦大学学院、美国北卡罗来纳州立大学、中国科学院地球环境研究所等单位开展合作,基于南黄海的高分辨率沉积记录,系统揭示了过去2200年人类活动在黄河流域化学风化和火活动等方面留下的地质烙印,展现了人地关系的复杂演变。

理解人类活动与自然环境的交互关系,是预测当前全球变化背景下地球系统未来如何演变的关键。黄河流域作为中华文明的摇篮,其悠久的人类活动史是研究人地关系的理想区域。然而,对于过去几千年人类活动显著增强的关键时期,特别是百年到十年尺度的精细变化,相关认识主要依赖于文献记载,这往往受限于记录者的主观性和记录的不连续性。因此,获取能客观反映人-自然交互关系长期演变的高分辨率地质记录,将有助于厘清人地关系演变的复杂历程。

研究团队以南黄海山东泥楔的沉积物岩芯为研究材料,通过AMS 14C定年、粘土矿物、常微量元素和Sr-Nd同位素、黑碳含量及碳同位素分析,重建了过去2200年以来黄河流域的高分辨率化学风化和火活动演化历史。结果显示,化学风化强度总体受控于气候,但钾元素的淋滤自公元580年(隋朝)以来与气候变化解耦而呈现持续上升趋势,并在寒冷的明清时期达到顶峰。这暗示流域农业活动对化学风化的扰动,如农作物通过收获或秸秆焚烧等方式移除了土壤中大量钾元素,迫使含钾矿物加速风化。此外,黑碳揭示过去2200年黄河流域的火强度呈现长期减弱趋势,源于森林砍伐导致的流域植被减少。特别是,研究人员发现自公元1350年(明朝)前后,火的燃烧类型和植被组成类型均发生了显著变化。烟炱/焦炭比值指示的火类型在1350年从以气候主导的低温焖烧,转向更多人为引发的高温明烧。与此同时,黑碳的碳同位素组成呈现明显正偏趋势,指示燃料来源从C3天然木材转变为高粱、玉米等C4作物秸秆。这一转变反映了随着明清人口急剧增长,人类为应对粮食和燃料危机而进行的种植和能源革新。铅含量记录也显示,过去2200年来重金属输入持续加剧,尤其是在1350年之后更为显著。这一趋势与历史上明清以来冶金活动、金属工具制造等工业技术的发展密切相关。

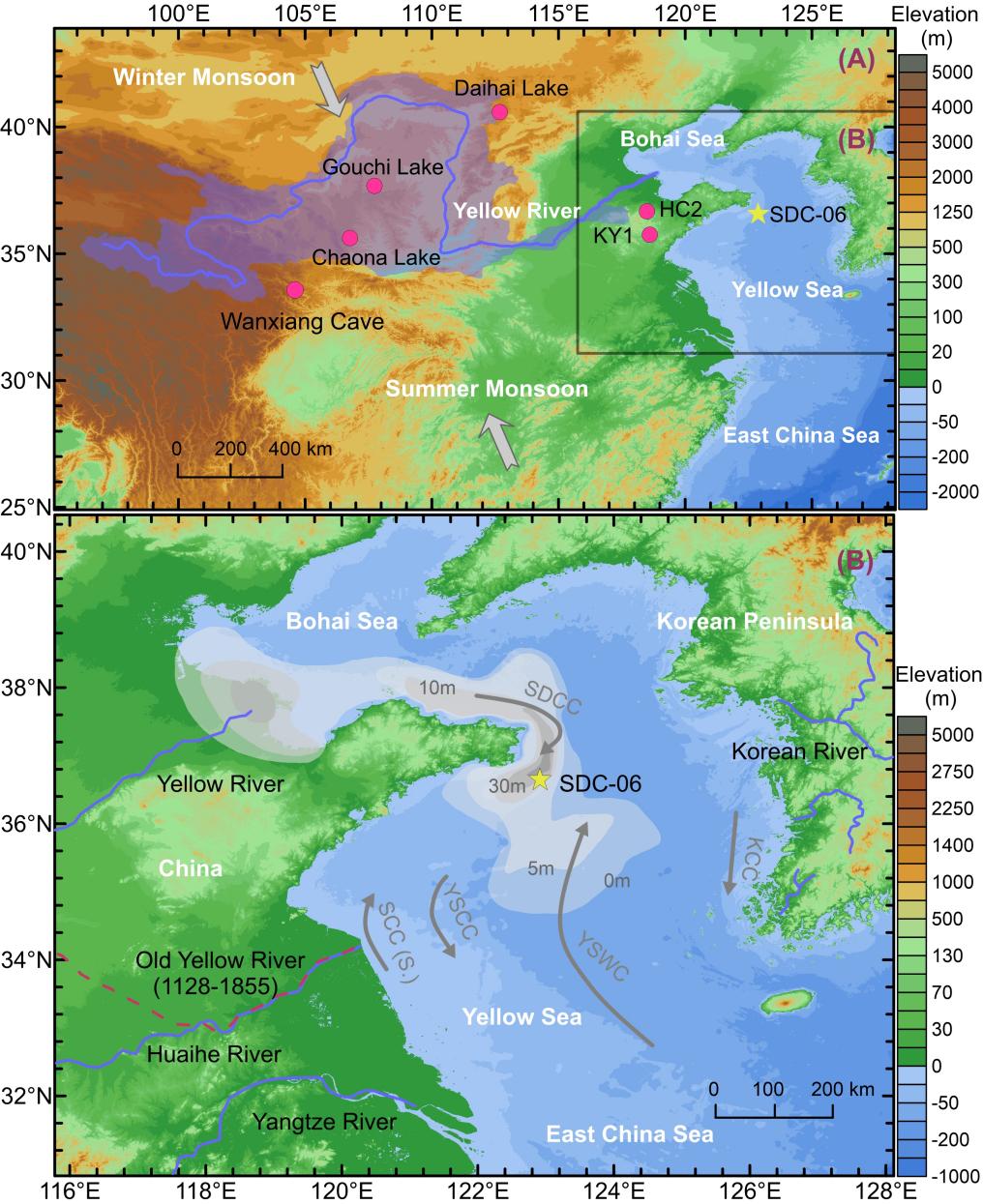

图 1 黄河流域和南黄海研究站位图

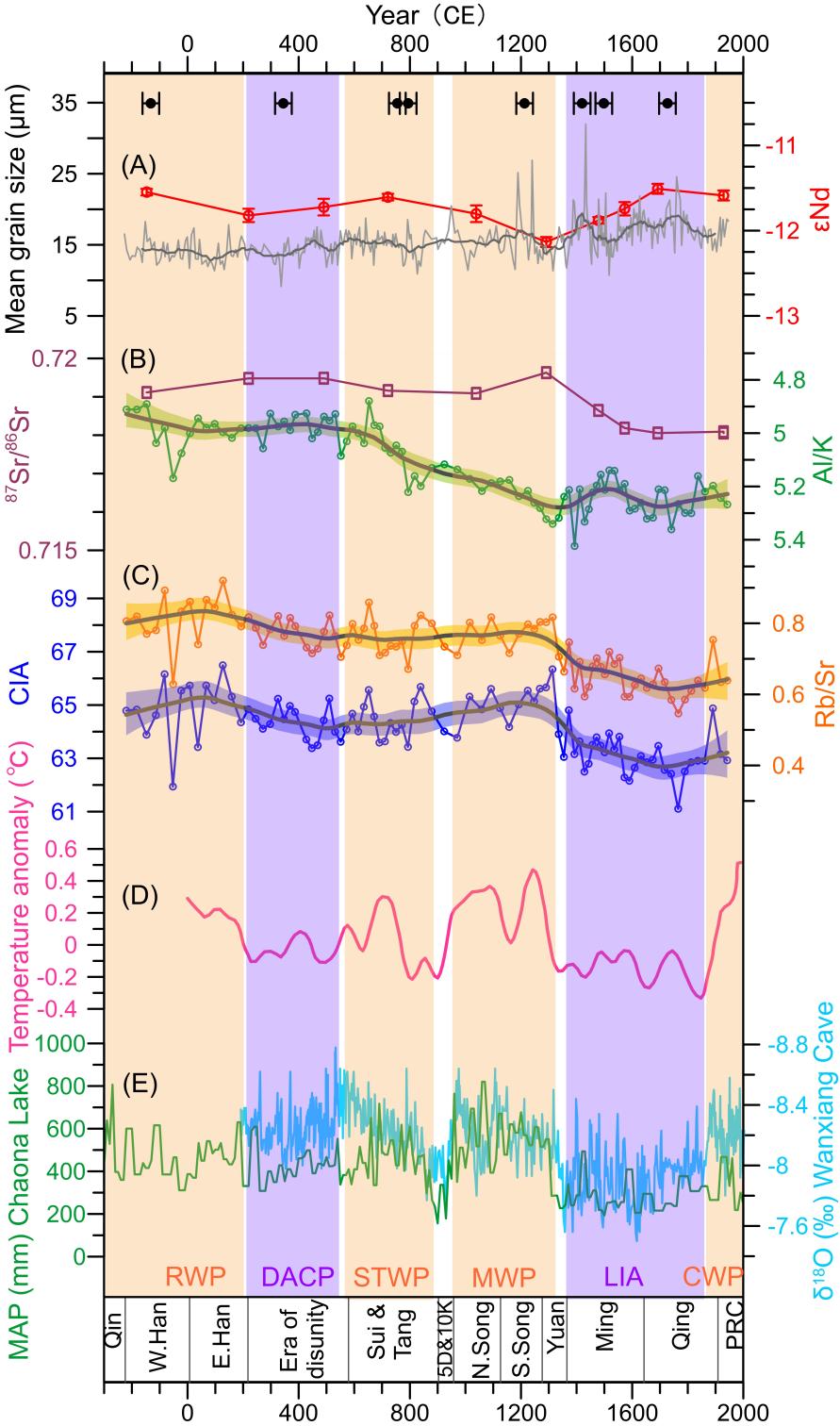

图 2 过去2200年黄河流域化学风化历史

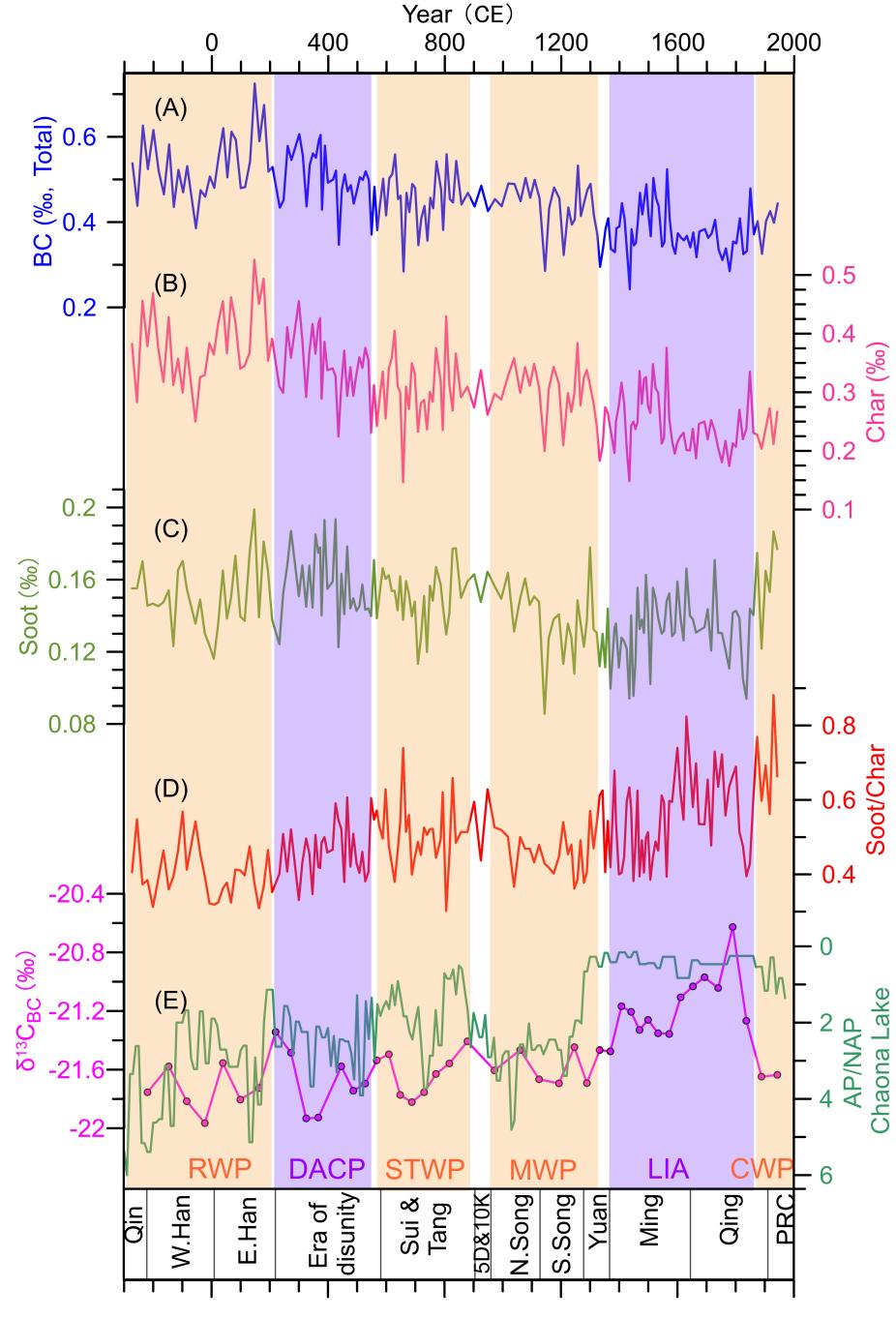

图 3 过去2200年黄河流域火(强度、类型、燃料组成)历史

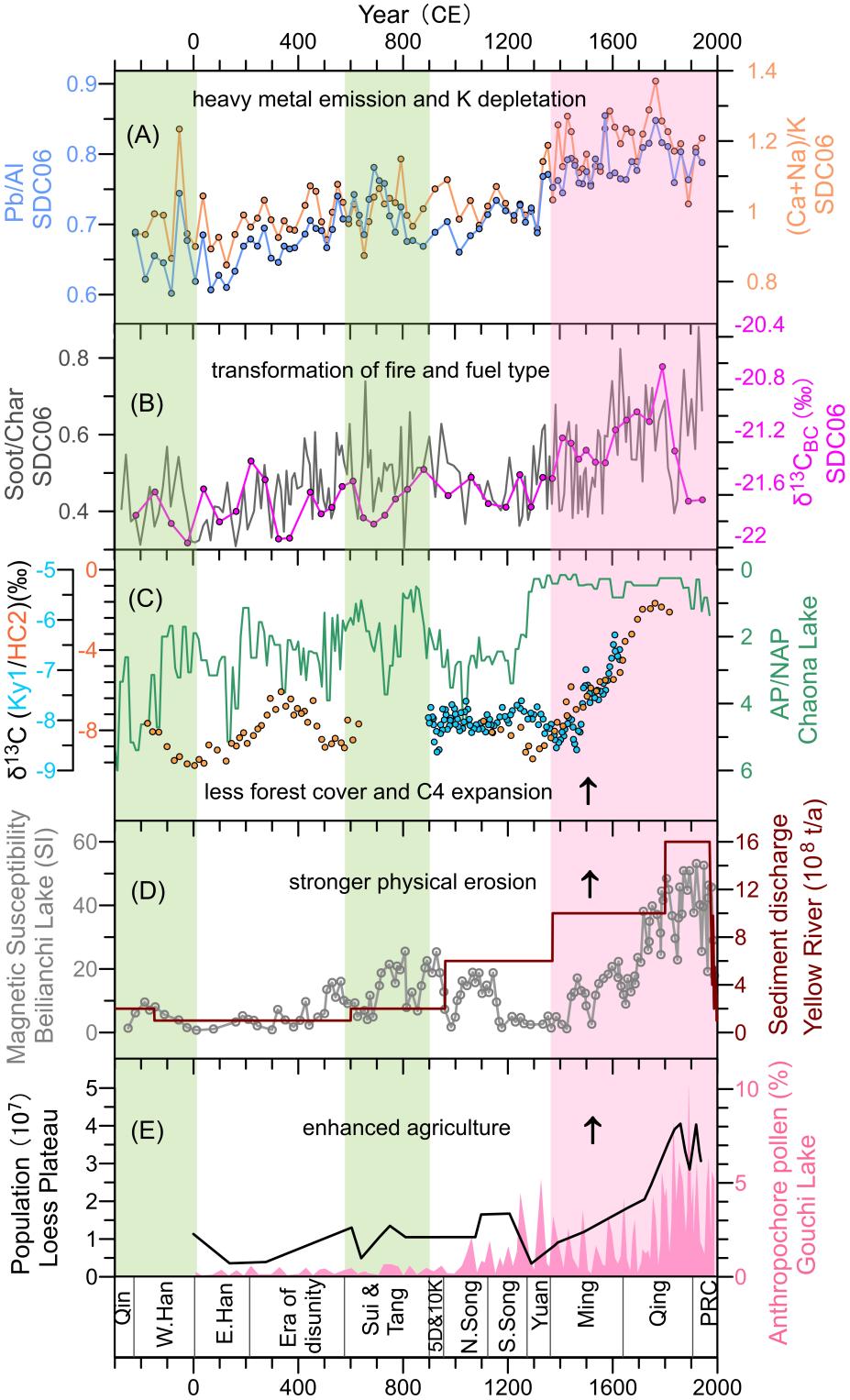

图 4 过去2200年黄河流域人类活动对自然环境的扰动历史

该研究通过化学风化、火活动和重金属输入三个维度所揭示的人类活动强度演变序列,与前人关于森林覆盖率、农业扩张、水土流失及沙尘暴频率的记录相互印证,共同揭示了过去2200年来人类活动对黄河流域环境演变的显著影响。这些扰动过程势必在一定程度上改变了物质、元素的流动与循环格局。这一长视角的历史证据表明,人类通过农业发展和能源革新,在增强社会适应能力的同时,也深刻改变着地球表面的诸多自然过程,并付出相应的环境代价。本研究为理解人类世的地球系统运行提供了关键案例,也警示我们在寻求可持续发展的今天,需要更加重视人与自然和谐共生的发展路径。

论文第一作者为中国科学院海洋研究所博士后裴文强(现在西华师范大学工作),通讯作者为万世明研究员和张晋特别研究助理。本项研究得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划、中国科学院战略性先导科技专项等的支持。

论文信息:

Wenqiang Pei, Shiming Wan*, Peter D. Clift, Jin Zhang*, J. Paul Liu, Yongming Han, Debo Zhao, Zhendong Luan, Zhaojie Yu, Zehua Song, Anchun Li,High-resolution marine records of human-nature interactions in the Yellow River Basin since 2.2 kyr ago,Global and Planetary Change,2025,105143.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818125004527

附件下载:

鲁公网安备37020202001323号

鲁公网安备37020202001323号 | 古镇口园区地址:青岛市西海岸新区海军路88号 南海路园区地址:青岛市市南区南海路7号 科考船码头基地:青岛市西海岸新区长江东路8号 |

邮编:266000 邮件:iocas@qdio.ac.cn 电话:0532-82898611 传真:0532-82898612 |